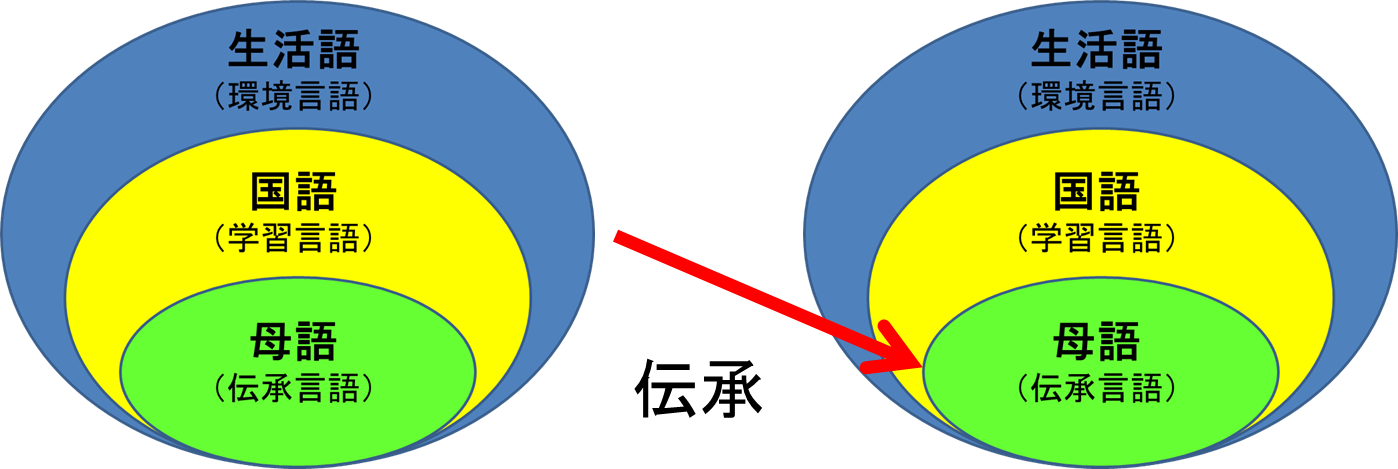

生きていく上ではすべての言語が大切なのですが、そのなかでも基礎となっているのが伝承言語である母語になります。

それぞれの言語の習得時期やその内容については、過去のブログを参考にしていただきたいと思います。

(参照:知的活動と言語について)

人にとって一番大切な基礎言語である母語なのですが、その存在はほとんど意識されることがありません。

学習言語としての国語については、義務教育における重要な教科として、あたかも日本語のすべてであるかのような扱いを受ける事がありますが、母語については言葉としてもあまり聞くことがありません。

人自身がほとんど意識することなく、身につけて使用している言語ですので、ある意味では仕方のないことかもしれません。

そのために、母語習得の段階で知らないうちに妨げになっている行為が行われていることがあります。

母語の役割について理解していれば避けられることですので、是非とも母語について関心を持ってもらえるようにしたと思います。

母語が、基礎言語として大切であることは、大きく二つの理由が挙げられます。

一つ目は、言葉を持たない幼児期に習得する初めての言語であり、論理的な学習能力のない時期に本能によって身につけるものであるために自分自身では選択ができないことです。

ほとんどの場合は母親から伝承されるものになります。

言語の伝承がここで行われているのです。

日本語を例にとると、文字のなかった時代の「古代やまとことば」はひらがなの発明によって現代にまで受け継がれています。

この言語の伝承そのものが、母親の言語を子どもに伝承するという母語によって延々と行われてきているのです。

したがって、広い意味での日本語の乱れの根本原因は、母親の言語にあるということができます。

母語は母親の持っている言語以上のものを習得することは、ほとんどできません。

母親の持っている言語の一部が、母語として子どもに伝承されていくことになります。

その母親の言語もまた、母親の母親から受け継いで来た母語を基本として、国語、生活語によって作られてきたものです。

実際に子どもを持つことになると、子育ては戦争にも例えられるくらい大変なものです。

とても言語のことをじっくりと考えている時間などありませんし、母語のことを意識して日々の生活を行うことも難しくなります。

子どもを持ったからと言って、母親の言語が変わるわけでもありません。

それまでに取得してきた言語がすべてになります。

特に幼くして10代のうちに子どもを持った場合などは、母親自身が社会環境において習得する生活語を十分に持っていないことが考えられます。

20代後半から30台で持った子どもに比べると、母語自体にかなりの差が出ることがあります。

また、30代の後半以降になってくると、母親の言語における生活語の割合がどんどん高くなってきますので、これまたバランスの悪い母語を持つことにもなります。

女性の出産適齢期は、伝承する言語にも影響があるということができるようです。

母語が大切な二つ目の理由は、人の知的活動のための基本機能が母語によって決まってしまうことです。

子どもの知的活動のための機能開発は、幼児期においてほぼ本能的に行われていきます。

しかし、そこには開発されていく方向が定まっていないのです。

生まれたばかりの子どもは、どんな言語でも使えるようになっています。

母語を身につけることによって、その母語を使うために一番適した機能として発達していくのです。

それぞれの母語が他の音よりも言語として捉えやすいように聴覚が発達していきます。

母語によって思考がしやすいように脳が発達していきます。

人の知的活動として必要な機能は、母語を最適に使えるように発達をしていくのです。

母語は複数言語を持つことは出来ません。

幼児が言語の区別をできないからです。

にもかかわらず、母親がバイリンガルであったりして日常的に複数言語で幼児に触れていると、混ざり合った言語を母語として持ってしまうことになります。

その方向に知的活動の機能が発達していってしまうと、どの言語感覚とも合わなくなってしまいます。

世の中にない言語感覚を持ってしまい、社会生活において著しい苦労をすることになるのです。

次の段階である、学習言語としての国語を習得するのも母語によって行われる知的活動の一つです。

母親からの伝承言語という全くの個人的な言語を基礎として、日本語としての共通語である国語を身につけていくことになります。

同じ言葉では同じ理解ができるように、型にはまった規則的な日本語としての国語を習得することで、共通する知識やルールを身につけていくことになります。

母親から伝承される言語によって、人としてのほとんどのことが決まってしまうのです。

しかも一番大切な時期は、生まれてから18ヶ月と言われています。

まだ言葉を発するすることがほとんどできない期間です。

発することは出来なくとも、理解していることはたくさんあると言われています。

このすぐあとにくる、言葉の噴火や爆発と言われる一気にたくさんの言葉を発する時期への仕込み段階だと言えます。

この時期にどれだけ母親が語り掛け、愛情を持って子どもが安心できる形で接していられるかどうかが大きいと言われています。

このような伝承によって1000年以上前の言葉を継承してきているのです。

母親になる前に身につけていた言語が、伝承できる言語の限界です。

せめて妊娠が判明した時期からでも、もう一度日本語について見なおしてみることは、生まれてくる子供にとって最高のプレゼントではないでしょうか。

母語の習得は、子どもが自分で選択できないことでもあり、後からの努力では補いきれないものです。

しっかりと伝えていきたいですね。

ブログの内容についてのご相談・お問合せを無料でお受けしています。

お気軽にご連絡ください。