日本語におけるコミュニケーションの難しさは話し言葉と書かれた文章とのギャップの大きさにあると思われます。

日常的に使用されている日本語を表記する文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベットの4種類があります。

世界のどんな言語でも4種類の文字を日常的に使用しているものは他にはないのではないでしょうか。

同じ言葉であっても表記文字の違いによって4種類の感覚の使い分けが自然と行なわれていることになります。

ところが話し言葉としては日本語の音は「ひらがなの音」の一種類しかありません。

本人はカタカナやアルファベットを使い分けて発音しているつもりでも実際には「ひらがなの音」としてしか伝わっていないのです。

英語をできるだけ英語らしく発音するためには、英語であることを明確にするためにも「ひらがなの音」を使わないことが求められます。

言語として持っている音が全く異なっているから少なくとも日本語ではないことを最初に分からせる必要があるからです。

アルファベットとして使用している文字は英語ではありません。

日本語の一部でありその音については「ひらがなの音」で使用されていることになります。

それはアルファベットの読み方そのものが日本語のものであり英語では通用しないようなものとなっていることでもわかるのではないでしょうか。

英語で使用されているアルファベットの音と日本語で使用されているアルファベットの「ひらがなの音」は全く違ったものとなっているのです。

表記している文字が同じだけにややこしいのですが、口頭言語として音としての意味しか持たないアルファベットは表音文字として使用されていますので表記することよりも音にすることの方が重要な活動になります。

したがって「ひらがなの音」にはない音が大半を占める英語の音は日本語を母語とする者にとっては真似することが大変難しい音となっているのです。

つまりは、英語の音は日本語話者にとっては言語の音として認識していない音ということになります。

英語の文化は始まった時点で話し言葉と文字の両方を持っていました。

それは文字を持った文化から継承したものだからです。

最初から話し言葉と文字が一緒にあるのが当たり前の環境だったのです。

ところが日本語の文化は文字としての漢語が導入される以前にも話し言葉しかない原始日本語としての「古代やまとことば」が存在していたことが確認されています。

当時の先進文明である漢語が導入されたときに漢語によって言語が統一されることなく、その漢語から「古代やまとことば」を表記するための文字である仮名を生み出してしまったのです。

漢語だけでは表現することができないものが根付いていたことをうかがわせる事実です。

漢語を利用しながらもその漢語から原始日本語である「古代やまとことば」を表記するための文字を生み出したことになります。

以降、「古代やまとことば」を継承する言語の表記方法としての仮名と先進文明を享受するための言語としての漢語がずーっと共存していくことになります。

ひらがなは文字のなかった原始日本語である「古代やまとことば」を継承している言語となっているのです。

やがて仮名は日常的な言語として定着していきます。

漢語は公式な文書やインテリ層の教養の証として定着していくこととなります。

そして日本語としての標準表記方法としての漢字かな交じり文(和漢混淆文)のスタイルが出来上がっていくことになります。

世界の現存する言語の中でも文字のなかった時代の言語をそのまま継承している言語はほとんど見当たりません。

しかもその音を文字のなかった時代より継承してきている言語は日本語くらいではないでしょうか。

日本語の感覚はひらがなの言葉やひらがなの使い方の中に脈々と継承され続けているのです。

ひらがな以外の文字は他国の先進文明や新しい技術・考え方などを日本語として取り込んできたものなのです。

したがってどんな言葉を使用するにしてもすべてひらがなとして表記し「ひらがなの音」として発してみることが日本語の持っている基本的な感覚を確認するための一番良い方法となります。

音読み漢字の熟語はひらがなとして表記したり音にしてみるとよく分からないものになります。

日本語の感覚の伴っていないものとなっていることの表れになります。

漢字の便利さは文字そのものが意味を持っている表意文字(表語文字ともいう)であることになります。

「ひらがなの音」を必要としなくとも言葉としての意味が文字から理解できてしまうからです。

これは文字のない「古代やまとことば」が持っていた言葉としての感覚としては異なったものです。

日本語の持っている基本的な感覚とは異なるものです。

どんなに単語を並べたとしても論理や内容の理解は「ひらがなことば」である「てにをは」や接続詞などの役割によってでき上がっているのです。

漢字やカタカナ・アルファベットは名詞としての新しく取り込んだ物や技術・考え方などを表しているだけでありそれらの関係である論理を作り上げることはひらがなを抜きにしては不可能なのです。

日本語の感覚はすべてひらがなによって継承されてきているのです。

もちろん「古代やまとことば」にも多くの名詞や動詞が存在していました。

それらは「ひらがなことば」で表わすことができる極めて基本的なものとなっています。

場合によっては漢字が充てられていたとしてもひらがなで表記した方が適切なこともたくさんあるものとなっています。

まずは自分の使っている言葉や伝えたいことをひらがなに置き換えてみることが日本語の感覚に合っているのかどうかを確認できる行為になります。

日本語を母語として持っている人には本人が意識しなくともこの感覚が備わっています。

しかも、言語を使って行なわれるあらゆる活動において影響を与えている感覚となっているのです。

つまりは、日本語を母語として持っている人にとっては誰にとっても理解できる基本的な感覚であると言うことができるものなのです。

言い方を変えれば、日本語の母語話者はこの基本的な感覚によって日本語によるコミュニケーションが可能となっていると言うことができるのです。

日本語同士でも理解できないことが増えてきました。

若者たちは新しい言葉を生み出す天才です。

そんな中でも日本語の持っている基本的な感覚は世代や時代を超えて共通しているものとなっているのです。

その感覚は文字のなかった「古代やまとことば」につながる感覚でもあるのです。

ひらがながなかったら漢語を導入した時から日本語は中国語文化圏に取り込まれたものとなっていたことでしょう。

皆に自然と身についているこの感覚を大切にして活かしていきたいものです。

世界に誇る文字のない時代のことばを継承した感覚を持った言語としての歴史伝統的な背景がすべて反映されたものなのですね。

しっかり活かしていきたいですね。

・ブログの全体内容についてはこちらから確認できます。

・「現代やまとことば」勉強会メンバー募集中です。

2016年6月3日金曜日

2016年1月4日月曜日

「はたらく」を考える

今日は仕事始めの人もいるのではないでしょうか。

年初めのテーマに「はたらく」を考えてみました。

とはいっても日本語の実用面から考えてみたわけですから単純に「働く」とはなりませんね。

まずは当て字が思い浮かびます。

あなたはどんな当て字が思い浮かびますか?

いくつか出てきた中で一番「なるほど、使えるかな」と思ったものが「傍楽」です。

いろいろな意味合いを考えてみてもとても面白いと感じました。

「傍」は傍らでもありいわゆる自分ではないものに目を向ける、自己中心を戒める時によく使われる言葉です。

自分ではない他のものと言うことですが、そこには自分からそれほど離れていない目の届く範囲にあるものがニュアンス的にあると思われます。

更には同じものでも者であって物ではないという感覚もあるのではないのでしょうか。

「傍目八目(おかめはちもく)」としてもよく使われる文字ですね。

つまりは、自分の周りにいる自分以外の人ということになると思われます。

もっと単純にすれば、いつも自分に影響を与えている人と言ってもいいのではないでしょうか。

「楽」は「たのしい」もあれば「らく」もある言葉です。

この場合は音としては「らく」になりますのでどうしても「楽をする」というニュアンスが思い浮かぶことになります。

「楽をする」というニュアンスには「手を抜く」や「やらずに済ませる」的な感覚が伴っています。

「傍楽」とした場合にはこのニュアンスは余り相応しくないように思えます。

むしろ直接的な「楽」よりも「苦」の反対としての「楽」を思い浮かべたほうがいいようです。

身近な人たちの苦労を取り去ることが「傍楽」=「はたらく」と言うことになるのではないでしょうか。

自分自身を中心に考えると「はたらく」は稼ぐことであったり仕事をすることであったりすることになります。

しかし「傍楽」と考えることができると、自分のことよりも周りの人の苦しむことを解消することにつながることになるのではないでしょうか。

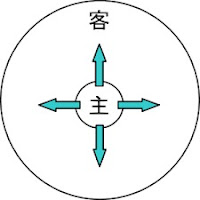

同じことを、主体と客体に焦点を置き換えて考えてみることは同じ言葉であっても簡単にできることになります。

入れ替えてみただけで同じ言葉であっても持っているニュアンスや感覚が大きく変わってくることもあるのではないでしょうか。

日本語は一般的に使われている限りにおいては省略の言語です。

言語による表現を最小限にすることを善しとしている感覚を持ったものとなっています。

和歌の世界でその技術が磨かれてきたことは想像することが簡単にできることだと思います。

したがって、同じ言葉や音に対して一人ひとりの想像力に頼る範囲が他の言語に比べるととても大きくなっています。

言語化されたもののみをすべてとするアメリカ英語の感覚とはかなり異なっている点と言えます。

実際に表現されている以外のニュアンスや感覚を前提としていることになります。

しかも、このニュアンスや感覚は一人ひとりの持っているものに委ねられていますので、決して全く同じものとはならないことになります。

省略されて言語表現が少ないにもかかわらず、一人ひとりの異なる言語感覚に委ねられていますので、当然理解される内容は一人ひとり大きく異なることになっていきます。

その前提で成り立っているのが日本語の感覚なのです。

したがって、同じ言語表現に触れてもその理解においてはすべての人が異なっていることが当たり前であるという前提が日本語にはあるのです。

言語表現で絶対的な共通理解を得ることは出来ないことが大前提にあることになります。

どんなに言葉をつくしても、どんなに言語表現を磨き上げても、伝える人と伝えられる人の間にはその理解において必ず違いがあることになります。

同じ論文やドキュメンタリを読んでもその理解において一人ひとり異なるのは当たり前のことになるのです。

「はたらく」を「働く」とすることも「傍楽」とすることも個人の持っている感覚の世界の出来事です。

「傍楽」とすることにしても音としての「はたらく」から導かれる基本的な言葉の意味は理解されているのです。

漠然とした音としての「はたらく」を受取っても、「働く」として理解するのか「傍楽」として理解するのかではそのあとの行動において違いが出てくることになります。

固定的なものではないと思われます。

経験によって変化する物でもあると思われます。

その時その時の自分の理解にとっての一番いい理解をすべきものとして音としての言葉を受取ることができたらいいですね。

ポジティブワードとはこういうことを言うのではないかと思っています。

今年は、このあたりを意識していきたいと思います。

年初めのテーマに「はたらく」を考えてみました。

とはいっても日本語の実用面から考えてみたわけですから単純に「働く」とはなりませんね。

まずは当て字が思い浮かびます。

あなたはどんな当て字が思い浮かびますか?

いくつか出てきた中で一番「なるほど、使えるかな」と思ったものが「傍楽」です。

いろいろな意味合いを考えてみてもとても面白いと感じました。

「傍」は傍らでもありいわゆる自分ではないものに目を向ける、自己中心を戒める時によく使われる言葉です。

自分ではない他のものと言うことですが、そこには自分からそれほど離れていない目の届く範囲にあるものがニュアンス的にあると思われます。

更には同じものでも者であって物ではないという感覚もあるのではないのでしょうか。

「傍目八目(おかめはちもく)」としてもよく使われる文字ですね。

つまりは、自分の周りにいる自分以外の人ということになると思われます。

もっと単純にすれば、いつも自分に影響を与えている人と言ってもいいのではないでしょうか。

「楽」は「たのしい」もあれば「らく」もある言葉です。

この場合は音としては「らく」になりますのでどうしても「楽をする」というニュアンスが思い浮かぶことになります。

「楽をする」というニュアンスには「手を抜く」や「やらずに済ませる」的な感覚が伴っています。

「傍楽」とした場合にはこのニュアンスは余り相応しくないように思えます。

むしろ直接的な「楽」よりも「苦」の反対としての「楽」を思い浮かべたほうがいいようです。

身近な人たちの苦労を取り去ることが「傍楽」=「はたらく」と言うことになるのではないでしょうか。

自分自身を中心に考えると「はたらく」は稼ぐことであったり仕事をすることであったりすることになります。

しかし「傍楽」と考えることができると、自分のことよりも周りの人の苦しむことを解消することにつながることになるのではないでしょうか。

同じことを、主体と客体に焦点を置き換えて考えてみることは同じ言葉であっても簡単にできることになります。

入れ替えてみただけで同じ言葉であっても持っているニュアンスや感覚が大きく変わってくることもあるのではないでしょうか。

日本語は一般的に使われている限りにおいては省略の言語です。

言語による表現を最小限にすることを善しとしている感覚を持ったものとなっています。

和歌の世界でその技術が磨かれてきたことは想像することが簡単にできることだと思います。

したがって、同じ言葉や音に対して一人ひとりの想像力に頼る範囲が他の言語に比べるととても大きくなっています。

言語化されたもののみをすべてとするアメリカ英語の感覚とはかなり異なっている点と言えます。

実際に表現されている以外のニュアンスや感覚を前提としていることになります。

しかも、このニュアンスや感覚は一人ひとりの持っているものに委ねられていますので、決して全く同じものとはならないことになります。

省略されて言語表現が少ないにもかかわらず、一人ひとりの異なる言語感覚に委ねられていますので、当然理解される内容は一人ひとり大きく異なることになっていきます。

その前提で成り立っているのが日本語の感覚なのです。

したがって、同じ言語表現に触れてもその理解においてはすべての人が異なっていることが当たり前であるという前提が日本語にはあるのです。

言語表現で絶対的な共通理解を得ることは出来ないことが大前提にあることになります。

どんなに言葉をつくしても、どんなに言語表現を磨き上げても、伝える人と伝えられる人の間にはその理解において必ず違いがあることになります。

同じ論文やドキュメンタリを読んでもその理解において一人ひとり異なるのは当たり前のことになるのです。

「はたらく」を「働く」とすることも「傍楽」とすることも個人の持っている感覚の世界の出来事です。

「傍楽」とすることにしても音としての「はたらく」から導かれる基本的な言葉の意味は理解されているのです。

漠然とした音としての「はたらく」を受取っても、「働く」として理解するのか「傍楽」として理解するのかではそのあとの行動において違いが出てくることになります。

固定的なものではないと思われます。

経験によって変化する物でもあると思われます。

その時その時の自分の理解にとっての一番いい理解をすべきものとして音としての言葉を受取ることができたらいいですね。

ポジティブワードとはこういうことを言うのではないかと思っています。

今年は、このあたりを意識していきたいと思います。

2015年12月10日木曜日

言語感覚の違いに見る「メンター」と「師匠」

外資企業に在籍した人にとっては「メンター(制度)」という言葉に馴染みがあるのではないでしょうか。

「メンター」の語源は古代ギリシャの詩人であるホメロスが書いたとされている「オデッセイア」という有名な叙事詩ににあるとされています。

そこに登場するメントールと言う名の人物が、王の息子にとってよき指導者・よき理解者・良き支援者としての役割を果たしたことから、英語としての「メンター」と言われる言葉ができたそうです。

そこでは反義語として、被支配者や被後見人を意味する「メンティ」という言葉も用いられています。

「メンター」によって導かれる人と言う理解でいいのではないでしょうか。

英語となっているメソッドや理論ではシンプルで理解はしやすいのですが、日本語の感覚には合わないことがたくさんあります。

その中でも「コーチ」や「メンター」などはその典型となっているのではないでしょうか。

「コーチ」と「メンター」の違いは、「コーチ」の方は成功体験、専門知識、お手本(ロールモデル)を自分が示すことを必ずしも要求されないことにあります。

そのために「メンター」には「メンティ」が欲する結果を出した実績が必ず必要になることになります。

精神文化が反映された社会や言語が持っている目標志向の傾向がとてもよく現れているのではないでしょうか。

定めた目標に対しての結果を出すことは勿論のこと、いかに早くという時間的な要素が大きく扱われています。

いつまでにどのような結果を出すのかが大切であり、そのことについての成功体験を継承して自力で行なえるようにするための支援者と言うことになります。

英語型の言語の中でもアメリカ英語型は特に結果と時間に対する意識が強いものとなっています。

そのために、同じ結果を出すことができるならば少しでも早くできる方法を選択する傾向があります。

目標を達成することが最重要であり、そこに至らない場合にはどんなに努力や工夫がされても目標達成以上の評価を得ることはあり得ません。

「メンター」は成功体験者による結果を出すことに焦点を当てた支援と言うことになります。

「メンター」と「メンティ」の関係は必ずしも両者が相手をお互いに認識している必要はなく、どちらかが一方的にその役割として位置付けていれば済むことでもあります。

自分勝手に思い込んでいる「メンター」が存在していても構わないことになります。

「メンター」に相当する似たイメージの日本語が「師匠」ではないでしょうか。

「メンター」に求められる一番の要件が求める分野においての成功実績である以上は、自分にとっては圧倒的な実績を持っている人である必要があります。

「師匠」の前提には弟子入りがあると思われます。

自分で勝手に「師匠」と思い込んでいても相手からは「弟子」と言う認識をしてもらえない限りはこの関係は成り立たないと思われます。

そのために必要な過程が弟子入りだと思われます。

「師匠」と「弟子」の関係においては簡単には目標設定や結果にこだわるようなことはないと思われます。

物事に向かう姿勢や態度、その分野に携わることにおける心構えなどといった全人格的な指導・支援が行なわれます。

わかり易い日本語で表現してみると、英語型の感覚においては「術」を磨くことを求めそれによっていち早くより大きな結果を成し遂げようとするものだと思われます。

それに対して、日本の感覚においては「道」を求めて試行錯誤を繰り返しどのような状況にも対応しようとするものではないでしょうか。

スポーツの競技会において競っているものは「術」であり、結果として順位が鮮明になるものです。

一位はその競技会における「術」としての最高位の結果となります。

「道」は他者と競い合うものではなく自らの対応力を限りなく高めていくものとなりますので、順位や他者による評価の対象とはなりません。

その分野における「自在」を求めるものとなり、どの分野から求めていってもやがては同じようなところへ向かっていくものと思われます。

柔術は術の競い合いの場でありルールに定められた中での勝敗に基づき優劣を明確に評価してその術を順位付けします。

柔道は試合の場においてはお互いの「道」の習得度を試し合う場であり優劣を決する場とはなっていません。

ですから、試し合いの環境を持てたその場に感謝し相手に感謝することで自然に礼の生まれてくるものとなっていると思われます。

「道」と名のつく分野で行なわれていることは基本的には変わらないことではないでしょうか。

「術」と「道」はどちらが上とか相容れないものではありません。

絶対的な価値としての感覚が異なっているだけのことです。

「術」は対象を自分の外において、それとの比較において明確な基準のもとに優劣・順位を決めることで結果を出すことに価値をおいたものです。

「道」は対象を自分自身において、外部の環境がどのように変わろうとも自分を自在に変化させることで適応することに価値をおいたものです。

「メンター」は「術」を磨いてより良い結果を出すことに適したものであり、「師匠」は「道」を目指すことに適したものであるということができます。

今の自分がどちらを求めているのか、自分の思考や感覚がどちらに適しているものなのか、今の少し先にはどこに向いていきたいのかなどはそれぞれ置かれた環境によっても変わってくるものだと思われます。

言語の持っている基本的な感覚は、その民族の精神文化を反映したものとなっています。

母語によって、その言語の感覚は第二の天性として染みついていることになります。

目標志向型の社会作ってきた日本の社会環境は、日本語の感覚の強い人にはストレスの多い環境となっています。

企業においても少しずつ日本語の感覚が取り入れられるようになってきていますが、いまだに英語型のマネジメントによって運営されている企業もたくさんあります。

目標志向型の活動に抵抗がなくストレスを感じない場合には、どんどん活躍できる環境となっていることになります。

「メンター」と「師匠」、あなたにとってどっちがしっくりくるのか考えてみるのもいいのではないでしょうか。

「メンター」の語源は古代ギリシャの詩人であるホメロスが書いたとされている「オデッセイア」という有名な叙事詩ににあるとされています。

そこに登場するメントールと言う名の人物が、王の息子にとってよき指導者・よき理解者・良き支援者としての役割を果たしたことから、英語としての「メンター」と言われる言葉ができたそうです。

そこでは反義語として、被支配者や被後見人を意味する「メンティ」という言葉も用いられています。

「メンター」によって導かれる人と言う理解でいいのではないでしょうか。

英語となっているメソッドや理論ではシンプルで理解はしやすいのですが、日本語の感覚には合わないことがたくさんあります。

その中でも「コーチ」や「メンター」などはその典型となっているのではないでしょうか。

「コーチ」と「メンター」の違いは、「コーチ」の方は成功体験、専門知識、お手本(ロールモデル)を自分が示すことを必ずしも要求されないことにあります。

そのために「メンター」には「メンティ」が欲する結果を出した実績が必ず必要になることになります。

精神文化が反映された社会や言語が持っている目標志向の傾向がとてもよく現れているのではないでしょうか。

定めた目標に対しての結果を出すことは勿論のこと、いかに早くという時間的な要素が大きく扱われています。

いつまでにどのような結果を出すのかが大切であり、そのことについての成功体験を継承して自力で行なえるようにするための支援者と言うことになります。

英語型の言語の中でもアメリカ英語型は特に結果と時間に対する意識が強いものとなっています。

そのために、同じ結果を出すことができるならば少しでも早くできる方法を選択する傾向があります。

目標を達成することが最重要であり、そこに至らない場合にはどんなに努力や工夫がされても目標達成以上の評価を得ることはあり得ません。

「メンター」は成功体験者による結果を出すことに焦点を当てた支援と言うことになります。

「メンター」と「メンティ」の関係は必ずしも両者が相手をお互いに認識している必要はなく、どちらかが一方的にその役割として位置付けていれば済むことでもあります。

自分勝手に思い込んでいる「メンター」が存在していても構わないことになります。

「メンター」に相当する似たイメージの日本語が「師匠」ではないでしょうか。

「メンター」に求められる一番の要件が求める分野においての成功実績である以上は、自分にとっては圧倒的な実績を持っている人である必要があります。

「師匠」の前提には弟子入りがあると思われます。

自分で勝手に「師匠」と思い込んでいても相手からは「弟子」と言う認識をしてもらえない限りはこの関係は成り立たないと思われます。

そのために必要な過程が弟子入りだと思われます。

「師匠」と「弟子」の関係においては簡単には目標設定や結果にこだわるようなことはないと思われます。

物事に向かう姿勢や態度、その分野に携わることにおける心構えなどといった全人格的な指導・支援が行なわれます。

わかり易い日本語で表現してみると、英語型の感覚においては「術」を磨くことを求めそれによっていち早くより大きな結果を成し遂げようとするものだと思われます。

それに対して、日本の感覚においては「道」を求めて試行錯誤を繰り返しどのような状況にも対応しようとするものではないでしょうか。

スポーツの競技会において競っているものは「術」であり、結果として順位が鮮明になるものです。

一位はその競技会における「術」としての最高位の結果となります。

「道」は他者と競い合うものではなく自らの対応力を限りなく高めていくものとなりますので、順位や他者による評価の対象とはなりません。

その分野における「自在」を求めるものとなり、どの分野から求めていってもやがては同じようなところへ向かっていくものと思われます。

柔術は術の競い合いの場でありルールに定められた中での勝敗に基づき優劣を明確に評価してその術を順位付けします。

柔道は試合の場においてはお互いの「道」の習得度を試し合う場であり優劣を決する場とはなっていません。

ですから、試し合いの環境を持てたその場に感謝し相手に感謝することで自然に礼の生まれてくるものとなっていると思われます。

「道」と名のつく分野で行なわれていることは基本的には変わらないことではないでしょうか。

「術」と「道」はどちらが上とか相容れないものではありません。

絶対的な価値としての感覚が異なっているだけのことです。

「術」は対象を自分の外において、それとの比較において明確な基準のもとに優劣・順位を決めることで結果を出すことに価値をおいたものです。

「道」は対象を自分自身において、外部の環境がどのように変わろうとも自分を自在に変化させることで適応することに価値をおいたものです。

「メンター」は「術」を磨いてより良い結果を出すことに適したものであり、「師匠」は「道」を目指すことに適したものであるということができます。

今の自分がどちらを求めているのか、自分の思考や感覚がどちらに適しているものなのか、今の少し先にはどこに向いていきたいのかなどはそれぞれ置かれた環境によっても変わってくるものだと思われます。

言語の持っている基本的な感覚は、その民族の精神文化を反映したものとなっています。

母語によって、その言語の感覚は第二の天性として染みついていることになります。

目標志向型の社会作ってきた日本の社会環境は、日本語の感覚の強い人にはストレスの多い環境となっています。

企業においても少しずつ日本語の感覚が取り入れられるようになってきていますが、いまだに英語型のマネジメントによって運営されている企業もたくさんあります。

目標志向型の活動に抵抗がなくストレスを感じない場合には、どんどん活躍できる環境となっていることになります。

「メンター」と「師匠」、あなたにとってどっちがしっくりくるのか考えてみるのもいいのではないでしょうか。

2015年12月7日月曜日

助数詞という言語文化

皆さんは箪笥の数え方を知っているだろうか?

また、蝶々の数え方を知っているだろうか?

箪笥は一棹(ひとさお)二棹(ふたさおで)あり、蝶々は一頭(いっとう)二頭(にとう)と数えるものとなっています。

この「棹(さお)」や「頭(とう)」が助数詞と呼ばれるものです。

「一、二、三・・・」は品詞としては数詞と言うことになりますが、日本語においては何かを数える時に数字だけではなくその名詞に独特の数えるための単位としての助数詞が必要になっています。

助数詞は数詞の接尾辞として数詞の一部としての役割をしています。

それぞれの名詞がその名詞とセットになった助数詞を持っているために、名詞を類別する役割も果たしており類別詞の一つとして使用されることもあります。

助数詞を持つ言語としては日本語、中国語、韓国語、タイ語などのアジア諸言語の他、アフリカのバンツー語、メキシコのユカテック語など世界の多くの言語が確認されています。

助数詞を持っているかどうかということは、その言語の特徴としての言語感覚を比較するときの視点の一つとなります。

それは、その言語が持っている名詞を分類するときの基本的な感覚に通じるものがあるからです。

その言語が助数詞を持っているかどうかは言語の成り立ちの祖語の共通性にかかわらず、名詞に対する感覚として近いものがあると言えると思われます。

しかし、助数詞を持っている言語同士であっても実際の助数詞の使い方においては共通性もあれば異なる区分も多くあります。

同じ助数詞を持つ名詞を分類することによって、その言語が持つ名詞に対する感覚を見ることができます。

同じ名詞に対して異なる助数詞を使用している言語同士では、助数詞を持たない言語よりも大きな感覚的な開きがうかがえることもあります。

助数詞はそれぞれの言語において名詞を分類する視点とはなりますが、助数詞を持つ言語同士が名詞に対しての分類感覚において共通性が多いものとは決して言えるものではないと思われます。

むしろ、助数詞を持つ言語同士の間で同じ名詞に対して異なる助数詞がつけられている場合にはその名詞に対する感覚として大きな違いを発見することができると思われます。

それぞれの言語においてその名詞を使う場合の感覚としてとても役に立つ視点になると思われます。

わたしたちが触れる可能性が高い言語は先進国において使用されている言語ではないでしょうか。

その筆頭は世界の共通語としての立場を確固たるものとしている英語だと思われます。

世界の言語の感覚を知る手がかりの一つとして名詞を分類している方法を切り口にすることがあります。

文法的な面が多いのですが、それぞれの語の使い方は文法的に規定されたものと言うよりも一般的な使い方を文法としてまとめ上げたと言った方が良いものとなっています。

そのために、名詞の区分にはその言語が持っている精神文化的な環境が反映されたものとなっていることが多くなっています。

名詞の分類としては、英語を中心とした加算・不可算名詞によって分類する方法、フランス語・ドイツ語などを中心とした性(文法性)にって分類する方法が特徴的なものとなります。

それに助数詞を持つ言語による分類方法を加えて、この三種類が典型的なものとされています。

英語ももともとは性による分類を持っていたと言われますが、実用上では加算・不可算という極めて英語の感覚らしい現実的な名詞分類になっていることが特徴的ではないでしょうか。

不可算名詞における数え方には助数詞に通じるものもあります。

a cup of coffee, a glass of waterなどは「一杯の」という助数詞の利用感覚に近いものとなっているのではないでしょうか。

日本語では助数詞に使用されている文字をきちんと見ていくとかえってわかりにくくなることがあります。

「一冊の本」「一本の鉛筆」などでは「本」と言う文字が同じ読み方で名詞としても助数詞としても使用されています。

「一本」という呼び方があるのに同じ文字の同じ読み方の名詞としての「本(ほん)」に対しては「冊」という助数詞を使用することは、他の言語話者から見たら理屈抜きに覚えなければならない法則のようなものではないでしょうか。

よく見てみるとほとんどの助数詞がこのような二面性を持ったものとなっています。

日本語における助数詞の数は500くらいはあると言われています。

しかし、助数詞を正確に使うことができる人はほとんどいないのではないでしょうか。

釣りが趣味の人でもなければ魚を「一尾(いちび)、二尾(にび)」と数えることはないと思われるます。

また、「一匹、二匹」と数えられても何の抵抗もないのではないでしょうか。

中には、なるほどと思われる美しい助数詞もあります。

果物を数えるのに「一果、二果」(か)や琴の数え方の「一面、二面」、提灯の「一張、二張」(はり)、花の「一輪、二輪」などはピタッとはまった時にはこれしかないと思えるものではないでしょうか。

珍しい助数詞の使い方などは昔からクイズとしても使われていましたね。

海苔や紙に使われる帖(じょう)という助数詞も、後ろに来る名詞によってその数としての捉え方が変わってくるものとなっているようです。

海苔の一帖は10枚のことですし、半紙の一帖は20枚、美濃紙の一帖は48枚となっているようです。

ここで使ったように、今では万能的な使い方ができる「枚」「個」「つ」「本」「匹」に集約されていってしまうのではないでしょうか。

この助数詞の使い方は昔の国語のテストにもあったと思いますが、よく分からなかった記憶があります。

それは、対象となる名詞がなぜこの助数詞を使うのかということをきちんと説明されなかったからだと思います。

同じ助数詞を持つ名詞を集めればそこには必ず共通性があります。

もともとその助数詞を当てはめるための似たような特徴があったはずなのです。

今ではその特徴が見えなくなっているから助数詞と結びつかなくなっているのではないでしょうか。

英語に触れる機会が増えてきている現在では、「セット」「ペア」「パック」「ブロック」などの英語による助数詞も当たり前に使われるようになってきています。

共通語としての英語に触れる機会が多くなるほど、日本語の持っている独特の感覚が特殊なものと言う扱いをされていきます。

安易な迎合を目的とするのであれば英語の感覚にならうことの方が実効性があると思われます。

そのことを通じてますます日本語の感覚として独特なものが減っていくのではないでしょうか。

日本語を母語として持っている感覚には、世界共通語との対比においてはデメリットの方が多く見えてきます。

しかし、そのことこそが独特な感覚として意識しておくべきことではないでしょうか。

大切にしていきたいですね。

また、蝶々の数え方を知っているだろうか?

箪笥は一棹(ひとさお)二棹(ふたさおで)あり、蝶々は一頭(いっとう)二頭(にとう)と数えるものとなっています。

この「棹(さお)」や「頭(とう)」が助数詞と呼ばれるものです。

「一、二、三・・・」は品詞としては数詞と言うことになりますが、日本語においては何かを数える時に数字だけではなくその名詞に独特の数えるための単位としての助数詞が必要になっています。

助数詞は数詞の接尾辞として数詞の一部としての役割をしています。

それぞれの名詞がその名詞とセットになった助数詞を持っているために、名詞を類別する役割も果たしており類別詞の一つとして使用されることもあります。

助数詞を持つ言語としては日本語、中国語、韓国語、タイ語などのアジア諸言語の他、アフリカのバンツー語、メキシコのユカテック語など世界の多くの言語が確認されています。

助数詞を持っているかどうかということは、その言語の特徴としての言語感覚を比較するときの視点の一つとなります。

それは、その言語が持っている名詞を分類するときの基本的な感覚に通じるものがあるからです。

その言語が助数詞を持っているかどうかは言語の成り立ちの祖語の共通性にかかわらず、名詞に対する感覚として近いものがあると言えると思われます。

しかし、助数詞を持っている言語同士であっても実際の助数詞の使い方においては共通性もあれば異なる区分も多くあります。

同じ助数詞を持つ名詞を分類することによって、その言語が持つ名詞に対する感覚を見ることができます。

同じ名詞に対して異なる助数詞を使用している言語同士では、助数詞を持たない言語よりも大きな感覚的な開きがうかがえることもあります。

助数詞はそれぞれの言語において名詞を分類する視点とはなりますが、助数詞を持つ言語同士が名詞に対しての分類感覚において共通性が多いものとは決して言えるものではないと思われます。

むしろ、助数詞を持つ言語同士の間で同じ名詞に対して異なる助数詞がつけられている場合にはその名詞に対する感覚として大きな違いを発見することができると思われます。

それぞれの言語においてその名詞を使う場合の感覚としてとても役に立つ視点になると思われます。

わたしたちが触れる可能性が高い言語は先進国において使用されている言語ではないでしょうか。

その筆頭は世界の共通語としての立場を確固たるものとしている英語だと思われます。

世界の言語の感覚を知る手がかりの一つとして名詞を分類している方法を切り口にすることがあります。

文法的な面が多いのですが、それぞれの語の使い方は文法的に規定されたものと言うよりも一般的な使い方を文法としてまとめ上げたと言った方が良いものとなっています。

そのために、名詞の区分にはその言語が持っている精神文化的な環境が反映されたものとなっていることが多くなっています。

名詞の分類としては、英語を中心とした加算・不可算名詞によって分類する方法、フランス語・ドイツ語などを中心とした性(文法性)にって分類する方法が特徴的なものとなります。

それに助数詞を持つ言語による分類方法を加えて、この三種類が典型的なものとされています。

英語ももともとは性による分類を持っていたと言われますが、実用上では加算・不可算という極めて英語の感覚らしい現実的な名詞分類になっていることが特徴的ではないでしょうか。

不可算名詞における数え方には助数詞に通じるものもあります。

a cup of coffee, a glass of waterなどは「一杯の」という助数詞の利用感覚に近いものとなっているのではないでしょうか。

日本語では助数詞に使用されている文字をきちんと見ていくとかえってわかりにくくなることがあります。

「一冊の本」「一本の鉛筆」などでは「本」と言う文字が同じ読み方で名詞としても助数詞としても使用されています。

「一本」という呼び方があるのに同じ文字の同じ読み方の名詞としての「本(ほん)」に対しては「冊」という助数詞を使用することは、他の言語話者から見たら理屈抜きに覚えなければならない法則のようなものではないでしょうか。

よく見てみるとほとんどの助数詞がこのような二面性を持ったものとなっています。

日本語における助数詞の数は500くらいはあると言われています。

しかし、助数詞を正確に使うことができる人はほとんどいないのではないでしょうか。

釣りが趣味の人でもなければ魚を「一尾(いちび)、二尾(にび)」と数えることはないと思われるます。

また、「一匹、二匹」と数えられても何の抵抗もないのではないでしょうか。

中には、なるほどと思われる美しい助数詞もあります。

果物を数えるのに「一果、二果」(か)や琴の数え方の「一面、二面」、提灯の「一張、二張」(はり)、花の「一輪、二輪」などはピタッとはまった時にはこれしかないと思えるものではないでしょうか。

珍しい助数詞の使い方などは昔からクイズとしても使われていましたね。

海苔や紙に使われる帖(じょう)という助数詞も、後ろに来る名詞によってその数としての捉え方が変わってくるものとなっているようです。

海苔の一帖は10枚のことですし、半紙の一帖は20枚、美濃紙の一帖は48枚となっているようです。

ここで使ったように、今では万能的な使い方ができる「枚」「個」「つ」「本」「匹」に集約されていってしまうのではないでしょうか。

この助数詞の使い方は昔の国語のテストにもあったと思いますが、よく分からなかった記憶があります。

それは、対象となる名詞がなぜこの助数詞を使うのかということをきちんと説明されなかったからだと思います。

同じ助数詞を持つ名詞を集めればそこには必ず共通性があります。

もともとその助数詞を当てはめるための似たような特徴があったはずなのです。

今ではその特徴が見えなくなっているから助数詞と結びつかなくなっているのではないでしょうか。

英語に触れる機会が増えてきている現在では、「セット」「ペア」「パック」「ブロック」などの英語による助数詞も当たり前に使われるようになってきています。

共通語としての英語に触れる機会が多くなるほど、日本語の持っている独特の感覚が特殊なものと言う扱いをされていきます。

安易な迎合を目的とするのであれば英語の感覚にならうことの方が実効性があると思われます。

そのことを通じてますます日本語の感覚として独特なものが減っていくのではないでしょうか。

日本語を母語として持っている感覚には、世界共通語との対比においてはデメリットの方が多く見えてきます。

しかし、そのことこそが独特な感覚として意識しておくべきことではないでしょうか。

大切にしていきたいですね。

2015年12月4日金曜日

言語感覚からみた母語と共通語

世界の共通語としての英語が定着し始めてからはある程度の時間が経過していると思われます。

英語の共通語としての地位はますます確固たるものとなっていくのではないかと思われます。

しかし、共通語としての英語が定着し始めてからの期間よりもはるかに長い期間をそれぞれの言語が独自の世界を築いて継承し続けてきたことは間違いのないことです。

その期間に比べたら世界の共通語としての英語の存在期間は取るに足らない期間と言うこともできると思います。

それでも、現在に生きている私たちにとっては母語としての日本語を持っていても日本語だけで生きていくことが不可能なほど日常的に英語の影響を受けています。

さらに、それぞれの母語で工夫され構築された論理やメソッドは英語に翻訳されることによって世界に広がっていくことになります。

共通語としての英語が広がれば広がるほど、それぞれの母語で構築された論理やメソッドの特徴的な独自の感覚が英語の感覚によって統一化されていくことになります。

そこでは母語話者同士の間では意識することなしに伝わっていく言語感覚であったとしても、共通語としての英語に翻訳されることによって消えてしまうものもあれば違った感覚として表現されてしまうものも出てくることになります。

共通語の存在メリットとしては、主旨や概要などをつかむことについては原語よりも楽になります。

しかし、反対に共通語に翻訳されることによって原語が持っている感覚やニュアンスはつかむことが難しくなってしまうことがあります。

共通語を母語として持っている者同士において交換される情報は、共通語を母語として持っていない者が加わっている場合に比べるとはるかに多いものとなっています。

高度な思考や難しい知的活動を行なう場合にはどんなに共通語を意識しようとしても必ず母語で行なわれていることが分かっています。

そこで出来上がった論理やメソッドは表現段階で共通語に翻訳されることによって母語が持っている感覚の欠如や置き換えが起こってしまうことを避けることは出来ません。

それは、本人が翻訳する場合でも別の翻訳者がいる場合でも母語に対して持っている言語感覚と共通語に対して持っている言語感覚が一人ずつ異なっている事によってさらに拍車をかけていることとなってると思われます。

このことは個人についてもあてはめることができます。

母語話者としての日本語同士で行なっている知的活動とそこに英語が加わる場合では全く異なった活動経過と結果を導くことはあらゆる場面で検証されています。

英語に触れる機会や日本語と英語との変換をする機会が多くなればなるほど、その人が持っている日本語の独特の感覚が薄れていきます。

反対に、その人が持っている英語の感覚に日本語が持っている感覚が反映されやすくなってくのです。

共通語を意識すればするほど、言語感覚としても母語との共通性が多くなっていくこととなっていくのです。

もちろんそれが分かるほどのものになるには多くの時間と経験を必要とし徐々に行われていきますので本人ですらよほど意識をしなければ気がつくことはないと思われます。

共通性が多くなっていくということは、共通語の方はより母語の感覚を取り込むようになり母語の方は共通語の感覚を取り込むようになっていくことになります。

つまりお互いの独特な特徴が薄められていく方向に向かっていくことになるのです。

それでも、母語は絶対的な個人の基礎言語ですので共通語についての使い方や理解も母語で行なっていることになります。

その母語は、主に母親から伝承されいく個人的な言語ですので、母親の持っている言語が共通語の影響が強くなっていくことによって世代を越えて伝承されていく母語に必ず影響が出ていくことになります。

助数詞と言う品詞があります。

名詞を数える時に数詞としての「一、二、三、四・・・」にその名詞を数えるために加えられる独特の数え方になります。

一匹、一羽、一把、一本、一回、一頭、一件などに使われてる匹、羽、把、本、回、頭、件などのことです。

正確に数えた資料を知りませんが、日本語には約500くらいの助数詞が存在すると言われています。

助数詞で名詞を区別する言語は日本語や中国語などを中心に世界中に散らばっています。

英語は助数詞を持ちません。

その代り英語の持っている名詞の区分には、可算名詞・不可算名詞の感覚が強く反映されています。

このことが英語としての言語の特徴や感覚に大きく影響をしていることは間違いのないことでしょう。

フランス語やドイツ語などの他の言語においては名詞を区別するのに文法上の性を設定しているものもあります。

男性名詞・女性名詞が中心ですが言語によっては中性名詞やさらに細かく区別しているものもあります。

この文法上の性は生物学上の性と一致していることもありますが、一致していないことも少なくありません。

また太陽や月のように同じ対象にたいしても言語によって男性女性の文法上の性が異なるものもたくさんあります。

実用日本語において助数詞の使用が激変しています。

個、つ、本、枚などの汎用性の高い助数詞の使用が増えており独特な特徴的な助数詞がこれに置き換わって使われていることが多くなっています。

同じ助数詞を持つ名詞同士には日本語の独特の感覚としての共通性を見ることができます。

これも言語としての感覚を形成しているものの一つだと思われます。

感覚が共通語化している一例と言っていいのではないでしょうか。

ドイツ語を母語として構築された論理やメソッドが英語に翻訳されて世界に広がっていきます。

それが日本語に翻訳されてベストセラーとなったとします。

私たちが日本語として読んでいるものから受け取る日本語の感覚は、ドイツ語→英語→日本語と変換されるうちに原語で構築された論理やメソッドとはかなり原語感覚として異なったとものとなっていることの方が多いのです。

そのベストセラーとなった日本語の役された日本語の感覚として、自分の母語である日本語と照らし合わせて理解していることになるのです。

しかも表記されている日本語の感覚は訳者が持っている感覚ですので、日本語の母語話者であるのかどうかは分からないことになります。

他の言語との比較のためにつけられた言語の名称が日本語であり、これが日本語だという明確な言語があるわけではありません。

一人ひとりが母語として持っている日本語も決して同じ日本語ではありません。

それでも他の言語と比べたら、言語の持っている基本的な感覚としては共通しているものがはるかに多いものとなっています。

英語のように言語化されているものをすべてとしてそれのみを対象とした知的活動を行なおうとする感覚とはかなり異なったものとなっています。

日本語が持っている共通的な感覚では、言語化されていない情報に対しての価値は英語に比べてはるかに高いものとなっています。

そのために「一を聞いて十を知る」「行間を読む」「以心伝心」などの基本感覚が前提として置かれているのです。

表現されている言語以外の情報をも取り込まなければならない日本語においては、言語の感覚は英語に比べてはるかに重要な要素となっているものだと思われます。

日本語こそ言語感覚を大切にしなければならない言語だと思われます。

そのためには日本語だけを対象としていては難しいことになります。

他の言語の持っている感覚との違いを見つけることで可能になることではないでしょうか。

そのためには、日本語をより理解することと共に共通語としての英語の感覚を同じような視点で見る目が必要になると思われます。

独特な言語感覚を持った母語による知的活動は、独特な思考過程を生み出すことが可能です。

日本人ノーベル賞受賞者の増加と何かしらの関係があるのではないでしょうか。

大切にしたいですね日本語ならではの言語感覚。

英語の共通語としての地位はますます確固たるものとなっていくのではないかと思われます。

しかし、共通語としての英語が定着し始めてからの期間よりもはるかに長い期間をそれぞれの言語が独自の世界を築いて継承し続けてきたことは間違いのないことです。

その期間に比べたら世界の共通語としての英語の存在期間は取るに足らない期間と言うこともできると思います。

それでも、現在に生きている私たちにとっては母語としての日本語を持っていても日本語だけで生きていくことが不可能なほど日常的に英語の影響を受けています。

さらに、それぞれの母語で工夫され構築された論理やメソッドは英語に翻訳されることによって世界に広がっていくことになります。

共通語としての英語が広がれば広がるほど、それぞれの母語で構築された論理やメソッドの特徴的な独自の感覚が英語の感覚によって統一化されていくことになります。

そこでは母語話者同士の間では意識することなしに伝わっていく言語感覚であったとしても、共通語としての英語に翻訳されることによって消えてしまうものもあれば違った感覚として表現されてしまうものも出てくることになります。

共通語の存在メリットとしては、主旨や概要などをつかむことについては原語よりも楽になります。

しかし、反対に共通語に翻訳されることによって原語が持っている感覚やニュアンスはつかむことが難しくなってしまうことがあります。

共通語を母語として持っている者同士において交換される情報は、共通語を母語として持っていない者が加わっている場合に比べるとはるかに多いものとなっています。

高度な思考や難しい知的活動を行なう場合にはどんなに共通語を意識しようとしても必ず母語で行なわれていることが分かっています。

そこで出来上がった論理やメソッドは表現段階で共通語に翻訳されることによって母語が持っている感覚の欠如や置き換えが起こってしまうことを避けることは出来ません。

それは、本人が翻訳する場合でも別の翻訳者がいる場合でも母語に対して持っている言語感覚と共通語に対して持っている言語感覚が一人ずつ異なっている事によってさらに拍車をかけていることとなってると思われます。

このことは個人についてもあてはめることができます。

母語話者としての日本語同士で行なっている知的活動とそこに英語が加わる場合では全く異なった活動経過と結果を導くことはあらゆる場面で検証されています。

英語に触れる機会や日本語と英語との変換をする機会が多くなればなるほど、その人が持っている日本語の独特の感覚が薄れていきます。

反対に、その人が持っている英語の感覚に日本語が持っている感覚が反映されやすくなってくのです。

もちろんそれが分かるほどのものになるには多くの時間と経験を必要とし徐々に行われていきますので本人ですらよほど意識をしなければ気がつくことはないと思われます。

共通性が多くなっていくということは、共通語の方はより母語の感覚を取り込むようになり母語の方は共通語の感覚を取り込むようになっていくことになります。

つまりお互いの独特な特徴が薄められていく方向に向かっていくことになるのです。

それでも、母語は絶対的な個人の基礎言語ですので共通語についての使い方や理解も母語で行なっていることになります。

その母語は、主に母親から伝承されいく個人的な言語ですので、母親の持っている言語が共通語の影響が強くなっていくことによって世代を越えて伝承されていく母語に必ず影響が出ていくことになります。

助数詞と言う品詞があります。

名詞を数える時に数詞としての「一、二、三、四・・・」にその名詞を数えるために加えられる独特の数え方になります。

一匹、一羽、一把、一本、一回、一頭、一件などに使われてる匹、羽、把、本、回、頭、件などのことです。

正確に数えた資料を知りませんが、日本語には約500くらいの助数詞が存在すると言われています。

助数詞で名詞を区別する言語は日本語や中国語などを中心に世界中に散らばっています。

英語は助数詞を持ちません。

その代り英語の持っている名詞の区分には、可算名詞・不可算名詞の感覚が強く反映されています。

このことが英語としての言語の特徴や感覚に大きく影響をしていることは間違いのないことでしょう。

フランス語やドイツ語などの他の言語においては名詞を区別するのに文法上の性を設定しているものもあります。

男性名詞・女性名詞が中心ですが言語によっては中性名詞やさらに細かく区別しているものもあります。

この文法上の性は生物学上の性と一致していることもありますが、一致していないことも少なくありません。

また太陽や月のように同じ対象にたいしても言語によって男性女性の文法上の性が異なるものもたくさんあります。

実用日本語において助数詞の使用が激変しています。

個、つ、本、枚などの汎用性の高い助数詞の使用が増えており独特な特徴的な助数詞がこれに置き換わって使われていることが多くなっています。

同じ助数詞を持つ名詞同士には日本語の独特の感覚としての共通性を見ることができます。

これも言語としての感覚を形成しているものの一つだと思われます。

感覚が共通語化している一例と言っていいのではないでしょうか。

ドイツ語を母語として構築された論理やメソッドが英語に翻訳されて世界に広がっていきます。

それが日本語に翻訳されてベストセラーとなったとします。

私たちが日本語として読んでいるものから受け取る日本語の感覚は、ドイツ語→英語→日本語と変換されるうちに原語で構築された論理やメソッドとはかなり原語感覚として異なったとものとなっていることの方が多いのです。

そのベストセラーとなった日本語の役された日本語の感覚として、自分の母語である日本語と照らし合わせて理解していることになるのです。

しかも表記されている日本語の感覚は訳者が持っている感覚ですので、日本語の母語話者であるのかどうかは分からないことになります。

他の言語との比較のためにつけられた言語の名称が日本語であり、これが日本語だという明確な言語があるわけではありません。

一人ひとりが母語として持っている日本語も決して同じ日本語ではありません。

それでも他の言語と比べたら、言語の持っている基本的な感覚としては共通しているものがはるかに多いものとなっています。

英語のように言語化されているものをすべてとしてそれのみを対象とした知的活動を行なおうとする感覚とはかなり異なったものとなっています。

日本語が持っている共通的な感覚では、言語化されていない情報に対しての価値は英語に比べてはるかに高いものとなっています。

そのために「一を聞いて十を知る」「行間を読む」「以心伝心」などの基本感覚が前提として置かれているのです。

表現されている言語以外の情報をも取り込まなければならない日本語においては、言語の感覚は英語に比べてはるかに重要な要素となっているものだと思われます。

日本語こそ言語感覚を大切にしなければならない言語だと思われます。

そのためには日本語だけを対象としていては難しいことになります。

他の言語の持っている感覚との違いを見つけることで可能になることではないでしょうか。

そのためには、日本語をより理解することと共に共通語としての英語の感覚を同じような視点で見る目が必要になると思われます。

独特な言語感覚を持った母語による知的活動は、独特な思考過程を生み出すことが可能です。

日本人ノーベル賞受賞者の増加と何かしらの関係があるのではないでしょうか。

大切にしたいですね日本語ならではの言語感覚。

2015年12月3日木曜日

「あるく」と「はしる」

人が足を使って移動する様子を表す基本的な言葉(動詞)は、日本語では「あるく」と「はしる」の二つがあります。

この二つの言葉を区別する知覚的な基準は子供から大人や老人まで同じものとなっているようです。

大人であれば言語による表現で「あるく」と「はしる」の違い(区別)を説明できるかもしれませんが、言葉を覚えたての幼児では言語による説明はできません。

以下のような実験が行われました。

ランニングマシンのスピードを徐々に上げていき、同じスピードの中で歩行面の傾斜角度を三段階ずつ変化させていきます。

その上を歩く人を見ながらどの時点で「はしる」という動作に見えるのかを検証した実験です。

言葉で「あるく」と「はしる」の違いを説明できない幼児も大人も、ほとんど全ての人が同じ瞬間から「はしる」と感じていることがわかりました。

断続的なスピードの変化は無理ですので、ある程度の決まったスピードを設定しての実験だったようですが、「はしる」と感じたスピードに対して「あるく」と感じた者は年齢に関係なくいなかったという結果になりました。

言葉として「あるく」と「はしる」を持っている者は、その違いを言葉で説明できなくとも同じ感覚を持って二つの動きを明確に区別していることがわかったことになります。

では、英語ではどうなのでしょうか?

人が足を使って移動する様子を表す基本的な言葉は日本語よりも多く、walk,jog,run,sprintの四つの基本的な言葉で区別されています。

この四つの動作には英語母語話者にとっては明確な区別があり、日本語における「あるく」「はしる」の区別と同様にはっきりとした違いを感覚として持っています。

さらに、walkとjogの間には日本語における「あるく」と「はしる」の区別と全く同じ違いを感じていることが分かりました。

つまり、英語の感覚においては日本語の「はしる」について日常的にjog,run,sprintに区別する感覚があることになります。

日本語ではこれらの英語に対応する基本的な言葉がありません。

社会文化的に必要としていないのです。

jogやsprinntに対して「ゆっくりはしる」「全力ではしる」といった感覚の違いを表現することは出来たとしても、そこにはあくまでも「はしる」が軸となった修飾語で表現するほかはないのです。

「はしる」の中での表現を出ることはないことになります。

これは修飾する言葉を抜きにした基本的な区別が明確な独立した言葉としてどんな言葉を持っているのかによって知ることができます。

同じことに対してスペイン語は三種類の動詞を持っていますし、オランダ語にいたっては七種類の動詞によって使い分けられています。

言語は精神文化がそのまま形になったものと言うことができます。

日本語の文化では「あるく」と「はしる」の二種類の言葉で区別されているものが、英語の文化では日本語の「はしる」に当たるものがさらに三種類に区別されて合計四種類の言葉が使われています。

このようなことがあらゆる分野において存在しているのです。

言語の感覚については精神文化の表れとして今まで何度も触れてきていますが、具体例を示すことができていませんでした。

感覚ですから説明することがとても難しく思えていたからです。

今回は大きなヒントをもらいました。

文化によって一般的な感覚の中でも細分化されている分野が異なっていることになります。

また、細分化されている分野の違いとその細分化の度合いが文化と言うものの正体なのではないのでしょうか。

専門化していけばどんどん細分化される言葉が増えていきます。

しかし、それはその分野を専門とする場合や興味を持っている場合に限って必要なこととなるでしょう。

一般的な日常的に使用される言葉、わかり易くいってしまえば幼児が覚える最初の言葉群と言ってもいいのではないでしょうか。

その言葉群の中でどのような分野でどのような言葉による区分がなされているのかが言語が持っている感覚ではないでしょうか。

言語によって色の区分として持っている基本的な言葉の数が異なっていることもその表れではないでしょうか。

本来の色はグラデーション的に徐々に変化しているものでありその境目については極めて曖昧になっているものです。

ところが、同じ母語を持っている者同士であれば、ある色の典型的な色はほとんど同じものになりますし、色の呼び方として微妙な範囲のものであってもほとんど同じ色として判断していることが分かります。

日本語は形容したり修飾したりする言葉はとても豊富にありますが、基本的な区分としての言葉は決して多い方ではありません。

基本的な言葉の持っている区分がそれぞれの言語の独特な感覚を作っているのではないでしょうか。

同じ日本語を母語としていても一人ひとりの言語感覚が微妙に異なるのは、それぞれの分野において持っている言葉の区分の粗密によるものなのかもしれないですね。

人によっては「こだわり具合」と言えるものなのかもしれませんね。

言語感覚の正体が少し見えてきたのではないでしょうか。

この二つの言葉を区別する知覚的な基準は子供から大人や老人まで同じものとなっているようです。

大人であれば言語による表現で「あるく」と「はしる」の違い(区別)を説明できるかもしれませんが、言葉を覚えたての幼児では言語による説明はできません。

以下のような実験が行われました。

ランニングマシンのスピードを徐々に上げていき、同じスピードの中で歩行面の傾斜角度を三段階ずつ変化させていきます。

その上を歩く人を見ながらどの時点で「はしる」という動作に見えるのかを検証した実験です。

言葉で「あるく」と「はしる」の違いを説明できない幼児も大人も、ほとんど全ての人が同じ瞬間から「はしる」と感じていることがわかりました。

断続的なスピードの変化は無理ですので、ある程度の決まったスピードを設定しての実験だったようですが、「はしる」と感じたスピードに対して「あるく」と感じた者は年齢に関係なくいなかったという結果になりました。

言葉として「あるく」と「はしる」を持っている者は、その違いを言葉で説明できなくとも同じ感覚を持って二つの動きを明確に区別していることがわかったことになります。

では、英語ではどうなのでしょうか?

人が足を使って移動する様子を表す基本的な言葉は日本語よりも多く、walk,jog,run,sprintの四つの基本的な言葉で区別されています。

この四つの動作には英語母語話者にとっては明確な区別があり、日本語における「あるく」「はしる」の区別と同様にはっきりとした違いを感覚として持っています。

さらに、walkとjogの間には日本語における「あるく」と「はしる」の区別と全く同じ違いを感じていることが分かりました。

つまり、英語の感覚においては日本語の「はしる」について日常的にjog,run,sprintに区別する感覚があることになります。

日本語ではこれらの英語に対応する基本的な言葉がありません。

社会文化的に必要としていないのです。

jogやsprinntに対して「ゆっくりはしる」「全力ではしる」といった感覚の違いを表現することは出来たとしても、そこにはあくまでも「はしる」が軸となった修飾語で表現するほかはないのです。

「はしる」の中での表現を出ることはないことになります。

これは修飾する言葉を抜きにした基本的な区別が明確な独立した言葉としてどんな言葉を持っているのかによって知ることができます。

同じことに対してスペイン語は三種類の動詞を持っていますし、オランダ語にいたっては七種類の動詞によって使い分けられています。

言語は精神文化がそのまま形になったものと言うことができます。

日本語の文化では「あるく」と「はしる」の二種類の言葉で区別されているものが、英語の文化では日本語の「はしる」に当たるものがさらに三種類に区別されて合計四種類の言葉が使われています。

このようなことがあらゆる分野において存在しているのです。

言語の感覚については精神文化の表れとして今まで何度も触れてきていますが、具体例を示すことができていませんでした。

感覚ですから説明することがとても難しく思えていたからです。

今回は大きなヒントをもらいました。

文化によって一般的な感覚の中でも細分化されている分野が異なっていることになります。

また、細分化されている分野の違いとその細分化の度合いが文化と言うものの正体なのではないのでしょうか。

専門化していけばどんどん細分化される言葉が増えていきます。

しかし、それはその分野を専門とする場合や興味を持っている場合に限って必要なこととなるでしょう。

一般的な日常的に使用される言葉、わかり易くいってしまえば幼児が覚える最初の言葉群と言ってもいいのではないでしょうか。

その言葉群の中でどのような分野でどのような言葉による区分がなされているのかが言語が持っている感覚ではないでしょうか。

言語によって色の区分として持っている基本的な言葉の数が異なっていることもその表れではないでしょうか。

本来の色はグラデーション的に徐々に変化しているものでありその境目については極めて曖昧になっているものです。

ところが、同じ母語を持っている者同士であれば、ある色の典型的な色はほとんど同じものになりますし、色の呼び方として微妙な範囲のものであってもほとんど同じ色として判断していることが分かります。

日本語は形容したり修飾したりする言葉はとても豊富にありますが、基本的な区分としての言葉は決して多い方ではありません。

基本的な言葉の持っている区分がそれぞれの言語の独特な感覚を作っているのではないでしょうか。

同じ日本語を母語としていても一人ひとりの言語感覚が微妙に異なるのは、それぞれの分野において持っている言葉の区分の粗密によるものなのかもしれないですね。

人によっては「こだわり具合」と言えるものなのかもしれませんね。

言語感覚の正体が少し見えてきたのではないでしょうか。

2015年12月2日水曜日

自然科学の探究と言語感覚

日本語の構造的な特徴のひとつとして、主語が省略されることが多く語順がかなり自由であることがあります。

基本的な構文として主語が必要であり使用される言葉の語順が厳格に定められている言語に比べると、曖昧さと指摘されたり分かりにくさとして指摘されている原因の一つでもあります。

そのために、他の言語話者から見ると自己主張や自分の意見なのかどうかを文から読み取ることが難しく感じられる言語となっています。

書かれた文章であれば繰り返し意思確認することも可能ですが、話し言葉としてその瞬間で理解することはさらに難しいものとなっているようです。

日本語を母語とする者同士の間では実際に言葉となっているもの以外の感覚を共有することが可能であったとしても、言語での表現を絶対的なものとする他の言語話者達にとってはとても理解しにくい言語となっています。

主体者を明確に表現しない日本語は表現するための視点が移りやすいという特徴を生みます。

言い換えれば絶対的な基準を持たないということもできます。

自然科学は、ノーベル賞の分野で言えば化学・物理学・医学生理学の三分野にあたります。

2000年以降のこの分野の受賞者を母語別に見てみると面白いことが見えてきます。

国別では一番受賞者が多いのはアメリカですが、これは受賞時点での国籍でカウントしているためであり母語が英語の人だけではありません。

二番目に受賞者の多い国が日本なのです。

しかも、全ヨーロッパのこの分野の受賞者の合計よりも多い人数なのです。

母語が日本語である人でカウントするとアメリカ国籍になっている数人もカウントできることになります。

2000年以前に比べると明らかに日本人(日本語母語者)の受賞の比率は格段に高くなっているのです。

それも、新しい事実の発見と言う基礎研究分野においての受賞が続いています。

基礎研究に対する評価は日本国内よりも海外においての方が高いことはよく見えていることではないでしょうか。

ノーベル賞受賞者のほとんどは受賞以前には専門分野以外では知られていない人ばかりではなかったでしょうか。

自然科学の探求は絶対不変の事実の探究でもあります。

起きている自然現象を切り出して、そのことが間違いなく起きていることを証明することやそのことが起こるための事実の積み重ねを発見することにあります。

それらの研究結果を利用して技術や産業が発展してきたことは間違いのないことです。

そこには、絶対的な事実が存在することになります。

ところがこの絶対的な事実は人間と言う知的活動によって定義されているものであり、その知的活動は言語によって行なわれていることです。

言語の持っている特徴や感覚がその活動そのものに影響を与えていることを否定することは出来ないと思われます。

ノーベル賞の自然科学分野の対象は論文(原著論文)です。

(参照:原著論文と日本語)

そのほとんどは英語によって書かれたものとなっています。

受取る側は英語の感覚でその論文を読み評価することになります。

ところが、その論文に至る思考を中心とする知的活動は母語によってなされています。

何ヶ国語を使いこなせる人であっても一番レベルの高い難しい知的活動においては自然と母語で行なわれていることが分かっています。

その知的活動の結果の表現することのみを英語で行なっていることになります。

絶対的な主体性を持たない日本語は、視点においてとても自由な活動ができる言語でもあります。

日本人が他の国の人に比べて感情移入が簡単に出来てしまい人の立場を理解することが素直に行なえるのは持っている言語の感覚によるものだと思われます。

それによって主語の省略や立場の入れ替わりなどにも対応できているのだと思われます。

言い方を変えれば絶対的な視点を持っていないとも言うことができます。

自然科学における現象を見つめる時にはより多くの視点から見ることが必要になります。

他の言語に比べると日本語は言語そのものが持っている感覚に視点にこだわらない自由さがあると思われます。

この感覚は2000年以降に顕著になったものではありません。

日本語が存在していた時から継承されてきたものと言えるでしょう。

それが世界において評価を受けるようになったのは、英語による表現が大きいのではないでしょうか。

日本人のノーベル賞受賞者の初期のころは英語を母語とする人たちとの共同論文であったり、英語を母語とする人たちによる評価論文のおかげであったと思われます。

最近では日本人による単独受賞が増えてきており、本人自身の手による論文が評価されてのこととなっています。

英語での論文の表現に慣れてきていると言えるのではないでしょうか。

日本語で行なわれた知的活動を英語で表現するためには、英語の表現による感覚にならう必要があります。

事実を事実として表記し主体を明確に表記し、意見や自己主張は事実を根拠とした論理で表現しなければなりません。

日本語で知的活動を行なった結果を英語で表現することによって、極めて明確な論理と証明が行なわれることになるのです。

思考言語としての日本語、表現言語としての英語はとても良い関係にあるのではないでしょうか。

世界に対して何かを発信する必要がある人は決して多くはないと思います。

しかしネットの普及に伴って知らないうちに世界と接している環境になっています。

英語で表現するときに自然に行なっていることがあります。

言いたいこと伝えたいことを英語で表現するためにもう一度日本語での表現をやりなおしているはずです。

日本語の感覚のなかで行なわれた表現を、英語の感覚に置き換えるための日本語で表現しなおしていることになります。

日本語はそれが可能なほどのたくさんの言葉と表現方法を持っているのです。

日本語は世界でも日本民族だけが持っている言語です。

もっともっとその特徴や感覚を知っておきたいですね。

基本的な構文として主語が必要であり使用される言葉の語順が厳格に定められている言語に比べると、曖昧さと指摘されたり分かりにくさとして指摘されている原因の一つでもあります。

そのために、他の言語話者から見ると自己主張や自分の意見なのかどうかを文から読み取ることが難しく感じられる言語となっています。

書かれた文章であれば繰り返し意思確認することも可能ですが、話し言葉としてその瞬間で理解することはさらに難しいものとなっているようです。

日本語を母語とする者同士の間では実際に言葉となっているもの以外の感覚を共有することが可能であったとしても、言語での表現を絶対的なものとする他の言語話者達にとってはとても理解しにくい言語となっています。

主体者を明確に表現しない日本語は表現するための視点が移りやすいという特徴を生みます。

言い換えれば絶対的な基準を持たないということもできます。

自然科学は、ノーベル賞の分野で言えば化学・物理学・医学生理学の三分野にあたります。

2000年以降のこの分野の受賞者を母語別に見てみると面白いことが見えてきます。

国別では一番受賞者が多いのはアメリカですが、これは受賞時点での国籍でカウントしているためであり母語が英語の人だけではありません。

二番目に受賞者の多い国が日本なのです。

しかも、全ヨーロッパのこの分野の受賞者の合計よりも多い人数なのです。

母語が日本語である人でカウントするとアメリカ国籍になっている数人もカウントできることになります。

2000年以前に比べると明らかに日本人(日本語母語者)の受賞の比率は格段に高くなっているのです。

それも、新しい事実の発見と言う基礎研究分野においての受賞が続いています。

基礎研究に対する評価は日本国内よりも海外においての方が高いことはよく見えていることではないでしょうか。

ノーベル賞受賞者のほとんどは受賞以前には専門分野以外では知られていない人ばかりではなかったでしょうか。

自然科学の探求は絶対不変の事実の探究でもあります。

起きている自然現象を切り出して、そのことが間違いなく起きていることを証明することやそのことが起こるための事実の積み重ねを発見することにあります。

それらの研究結果を利用して技術や産業が発展してきたことは間違いのないことです。

そこには、絶対的な事実が存在することになります。

ところがこの絶対的な事実は人間と言う知的活動によって定義されているものであり、その知的活動は言語によって行なわれていることです。

言語の持っている特徴や感覚がその活動そのものに影響を与えていることを否定することは出来ないと思われます。

ノーベル賞の自然科学分野の対象は論文(原著論文)です。

(参照:原著論文と日本語)

そのほとんどは英語によって書かれたものとなっています。

受取る側は英語の感覚でその論文を読み評価することになります。

ところが、その論文に至る思考を中心とする知的活動は母語によってなされています。

何ヶ国語を使いこなせる人であっても一番レベルの高い難しい知的活動においては自然と母語で行なわれていることが分かっています。

その知的活動の結果の表現することのみを英語で行なっていることになります。

絶対的な主体性を持たない日本語は、視点においてとても自由な活動ができる言語でもあります。

日本人が他の国の人に比べて感情移入が簡単に出来てしまい人の立場を理解することが素直に行なえるのは持っている言語の感覚によるものだと思われます。

それによって主語の省略や立場の入れ替わりなどにも対応できているのだと思われます。

言い方を変えれば絶対的な視点を持っていないとも言うことができます。

自然科学における現象を見つめる時にはより多くの視点から見ることが必要になります。

他の言語に比べると日本語は言語そのものが持っている感覚に視点にこだわらない自由さがあると思われます。

この感覚は2000年以降に顕著になったものではありません。

日本語が存在していた時から継承されてきたものと言えるでしょう。

それが世界において評価を受けるようになったのは、英語による表現が大きいのではないでしょうか。

日本人のノーベル賞受賞者の初期のころは英語を母語とする人たちとの共同論文であったり、英語を母語とする人たちによる評価論文のおかげであったと思われます。

最近では日本人による単独受賞が増えてきており、本人自身の手による論文が評価されてのこととなっています。

英語での論文の表現に慣れてきていると言えるのではないでしょうか。

日本語で行なわれた知的活動を英語で表現するためには、英語の表現による感覚にならう必要があります。

事実を事実として表記し主体を明確に表記し、意見や自己主張は事実を根拠とした論理で表現しなければなりません。

日本語で知的活動を行なった結果を英語で表現することによって、極めて明確な論理と証明が行なわれることになるのです。

思考言語としての日本語、表現言語としての英語はとても良い関係にあるのではないでしょうか。

世界に対して何かを発信する必要がある人は決して多くはないと思います。

しかしネットの普及に伴って知らないうちに世界と接している環境になっています。

英語で表現するときに自然に行なっていることがあります。

言いたいこと伝えたいことを英語で表現するためにもう一度日本語での表現をやりなおしているはずです。

日本語の感覚のなかで行なわれた表現を、英語の感覚に置き換えるための日本語で表現しなおしていることになります。

日本語はそれが可能なほどのたくさんの言葉と表現方法を持っているのです。

日本語は世界でも日本民族だけが持っている言語です。

もっともっとその特徴や感覚を知っておきたいですね。

2015年11月24日火曜日

欲求を表に出さない日本語感覚

自分の持っている欲求をそのまま表に表現することを善としない感覚が日本語にはあります。

欲求や自己主張をすべき場面であっても、オブラートに包んだような表現に成ってしまい意図が伝わらないことも多くあります。

自己主張を明確にして彼我の違いを明らかにしてその違いに価値を認めようとする欧米型の言語感覚とは、表現することに対する基本的なものが異なっているということができます。

このことは日本語の環境における文化が培ってきたものであり、その精神文化が言語の感覚として継承されてきているものです。

古くは「古事記」や「万葉集」の中にもその感覚を見てみることができます。

それは「ことあげ」(言挙げ、事挙げ)と呼ばれたものです。

(参照:「言挙げ」(ことあげ)に見る日本の精神文化)

個人としての欲求や希望は人に対して表明してはいけないものとして扱われています。

唯一、神に対してのみ行なうことを許された行為となっており人に対して自己主張や欲求を直接的に語ってはいけないこととして一種の戒めとして扱われています。

この「言」という文字は神が行なったり神に対して行なったりするときのみに使われたものであり、人が対象にかかわらず言葉を発する意味で使われるようになったのは明治以降ではないかと言われています。

それ以前は、神にかかわる文字として神聖視されていたものと思われます。

現在のように何に対しても話すことに対して使われた「いう」は「謂う」「云う」などが使われていました。

日本語感覚における神は人を超越した自然神として扱われており、人の名を持っていたとしても超越したものとしての表現がなされたものがほとんどです。

それに対して欧米型言語の感覚における神は究極の人として扱われており、人間として表現されています。

死んだり生き返ったりすることがその典型であり、人を超えるしたものではなく人の延長線上にあるものとして扱われています。

その分、彼らにとっては神はより身近なものであり日本語の感覚における自然神とは一線を画したものとなっているようです。

人にとってのいちばんの脅威が自然環境の変化にある日本語感覚においては、そこに神を感じることによって怒れる荒れ狂う自然に対して人が協力して対処しようとします。

怒れる自然の前には人は協力せざるを得なくなるために、人同士の争いごとよりも自然に対処することの方が大切になります。

そのために人同士は協力し合うために共通性を見つけることでより同調しやすいようになっている感覚を持っていると思われます。

そのためには、ささやかな共通性を発見することで安心する要素が増えて協力をしやすいようになっているのではないでしょうか。

ささやかな相違よりも共通性に目が行って発見しやすくなっているおもと思われます。

最大の脅威である自然環境(神)の変化に対して協力して対処するための基盤がそこにあると思われます。

(参照:共通性の発見で安心する日本語感覚)

協力を前提として共通性を発見していくためには、自己主張や個人の欲求をはっきりと表明することは妨げになります。

個人としての欲求は対峙するものであったとしても自然の脅威の前では協力してこれに当たらなければならないのですから、妨げのなるものは直接的には見えないようにしていくことになります。

そのための教訓が「ことあげ」ではないでしょうか。

欧米型言語の感覚では、最大の脅威が人になります。

他の民族による侵略や攻撃が自然環境の変化よりも生命に対しての現実的な脅威となっていたのです。

自然は他の民族の侵略や攻撃に対して利用すべき最大の環境であったと思われます。

人が驚異の対象ですので、敵か味方かを明確にしなければなりません。

協力すべき相手か敵対すべき相手かの判断が生死を分けることになるからです。

そのために曖昧な強調よりも厳格な差異を求めるようになります。

心情面のつながりよりも明確な罰則のある契約を求めるようになります。

強弱の関係による現実的な支配を求めるようになります。

そのためには個人としての主張を明確に表現して彼我の違いをはっきりさせなければなりません。

その違いに対して、少しでも自分にとって都合の良い方にしようとします。

そのためには自然環境をも利用することになるのです。

日本語の環境下においては自己の主張や個人の欲求を明確に表明することは日本語の母語としての感覚が待ったをかけるようになっているのです。

これを無理に表明するようにするとどこかで歪が出てストレスを感じるようになってしまうのです。

どうしても避けることができないそんな時には、日本語の環境を離れてしまうことをお薦めします。

企業での公用語を英語にするところが出てきています。

英語の感覚を利用する場合にはとても適しています。

しかし、日本語の感覚と英語の感覚とをよく理解していないと全く無駄になるだけではありません。

母語でない言語でコミュニケーションをとるわけになりますので、コミュニケーションの質が母語で行なうよりもはるかに低くなってしまうのです。

使いこなせないまでも英語を使うことでその言語の持つ感覚は自然に現れてきます。

日本語よりも英語の方が自己主張がしやすく他人批判がしやすいことは間違いありません。

しかしそれをより深い質の高い次元で求めると母語に頼らざるを得なくなります。

表面的な言語の感覚を利用するには使用言語を指定することが一番簡単ですが、深度は母語よりもはるかに浅いものにならざるを得ません。

母語は書き換えることができない者であると同時に、単なる言語ではなく感覚として知的活動のすべてに影響を与えているものです。

その人にとっての最高の知的活動は母語によってでしか発揮することは出来ないのです。

表面的な対応や体裁は英語を公用語とすることによって可能となるでしょう。

しかし、日本の持っているものを生かして日本らしいしかもレベルの高いものを実現しようとしたときには間違いなく妨げとなってしまうのです。

日本語の持っている感覚を生かせる環境が減っていっていると思われます。

日本語の感覚が生かせる環境にあるからこそ、その優秀さが生かせるものです。

日本語を母語とする者が日本語の感覚を生かせる環境で活動をしていないこと自体がもったいないことなのです。

戦後の欧米型言語の感覚を押し付けられた社会は、日本語の感覚からは遠いところを走ってきました。

気づいた者たちが少しずつ日本語の感覚の社会を取り戻しています。

母語の感覚がそのまま生かせる社会で生活をしながら、他の言語の感覚とも付き合い方を学んでいくことが大切ではないでしょうか。

言語の感覚にすべてが現れているのだから、決して難しいことではないと思われます。

欲求や自己主張をすべき場面であっても、オブラートに包んだような表現に成ってしまい意図が伝わらないことも多くあります。

自己主張を明確にして彼我の違いを明らかにしてその違いに価値を認めようとする欧米型の言語感覚とは、表現することに対する基本的なものが異なっているということができます。

このことは日本語の環境における文化が培ってきたものであり、その精神文化が言語の感覚として継承されてきているものです。

古くは「古事記」や「万葉集」の中にもその感覚を見てみることができます。

それは「ことあげ」(言挙げ、事挙げ)と呼ばれたものです。

(参照:「言挙げ」(ことあげ)に見る日本の精神文化)

個人としての欲求や希望は人に対して表明してはいけないものとして扱われています。

唯一、神に対してのみ行なうことを許された行為となっており人に対して自己主張や欲求を直接的に語ってはいけないこととして一種の戒めとして扱われています。

この「言」という文字は神が行なったり神に対して行なったりするときのみに使われたものであり、人が対象にかかわらず言葉を発する意味で使われるようになったのは明治以降ではないかと言われています。

それ以前は、神にかかわる文字として神聖視されていたものと思われます。

現在のように何に対しても話すことに対して使われた「いう」は「謂う」「云う」などが使われていました。

日本語感覚における神は人を超越した自然神として扱われており、人の名を持っていたとしても超越したものとしての表現がなされたものがほとんどです。

それに対して欧米型言語の感覚における神は究極の人として扱われており、人間として表現されています。

死んだり生き返ったりすることがその典型であり、人を超えるしたものではなく人の延長線上にあるものとして扱われています。

その分、彼らにとっては神はより身近なものであり日本語の感覚における自然神とは一線を画したものとなっているようです。

人にとってのいちばんの脅威が自然環境の変化にある日本語感覚においては、そこに神を感じることによって怒れる荒れ狂う自然に対して人が協力して対処しようとします。

怒れる自然の前には人は協力せざるを得なくなるために、人同士の争いごとよりも自然に対処することの方が大切になります。

そのために人同士は協力し合うために共通性を見つけることでより同調しやすいようになっている感覚を持っていると思われます。

そのためには、ささやかな共通性を発見することで安心する要素が増えて協力をしやすいようになっているのではないでしょうか。

ささやかな相違よりも共通性に目が行って発見しやすくなっているおもと思われます。

最大の脅威である自然環境(神)の変化に対して協力して対処するための基盤がそこにあると思われます。

(参照:共通性の発見で安心する日本語感覚)

協力を前提として共通性を発見していくためには、自己主張や個人の欲求をはっきりと表明することは妨げになります。

個人としての欲求は対峙するものであったとしても自然の脅威の前では協力してこれに当たらなければならないのですから、妨げのなるものは直接的には見えないようにしていくことになります。

そのための教訓が「ことあげ」ではないでしょうか。

欧米型言語の感覚では、最大の脅威が人になります。

他の民族による侵略や攻撃が自然環境の変化よりも生命に対しての現実的な脅威となっていたのです。

自然は他の民族の侵略や攻撃に対して利用すべき最大の環境であったと思われます。

人が驚異の対象ですので、敵か味方かを明確にしなければなりません。

協力すべき相手か敵対すべき相手かの判断が生死を分けることになるからです。

そのために曖昧な強調よりも厳格な差異を求めるようになります。

心情面のつながりよりも明確な罰則のある契約を求めるようになります。

強弱の関係による現実的な支配を求めるようになります。

そのためには個人としての主張を明確に表現して彼我の違いをはっきりさせなければなりません。

その違いに対して、少しでも自分にとって都合の良い方にしようとします。

そのためには自然環境をも利用することになるのです。

日本語の環境下においては自己の主張や個人の欲求を明確に表明することは日本語の母語としての感覚が待ったをかけるようになっているのです。

これを無理に表明するようにするとどこかで歪が出てストレスを感じるようになってしまうのです。

どうしても避けることができないそんな時には、日本語の環境を離れてしまうことをお薦めします。

企業での公用語を英語にするところが出てきています。

英語の感覚を利用する場合にはとても適しています。

しかし、日本語の感覚と英語の感覚とをよく理解していないと全く無駄になるだけではありません。

母語でない言語でコミュニケーションをとるわけになりますので、コミュニケーションの質が母語で行なうよりもはるかに低くなってしまうのです。

使いこなせないまでも英語を使うことでその言語の持つ感覚は自然に現れてきます。

日本語よりも英語の方が自己主張がしやすく他人批判がしやすいことは間違いありません。

しかしそれをより深い質の高い次元で求めると母語に頼らざるを得なくなります。

表面的な言語の感覚を利用するには使用言語を指定することが一番簡単ですが、深度は母語よりもはるかに浅いものにならざるを得ません。

母語は書き換えることができない者であると同時に、単なる言語ではなく感覚として知的活動のすべてに影響を与えているものです。

その人にとっての最高の知的活動は母語によってでしか発揮することは出来ないのです。

表面的な対応や体裁は英語を公用語とすることによって可能となるでしょう。

しかし、日本の持っているものを生かして日本らしいしかもレベルの高いものを実現しようとしたときには間違いなく妨げとなってしまうのです。

日本語の持っている感覚を生かせる環境が減っていっていると思われます。

日本語の感覚が生かせる環境にあるからこそ、その優秀さが生かせるものです。

日本語を母語とする者が日本語の感覚を生かせる環境で活動をしていないこと自体がもったいないことなのです。

戦後の欧米型言語の感覚を押し付けられた社会は、日本語の感覚からは遠いところを走ってきました。

気づいた者たちが少しずつ日本語の感覚の社会を取り戻しています。

母語の感覚がそのまま生かせる社会で生活をしながら、他の言語の感覚とも付き合い方を学んでいくことが大切ではないでしょうか。

言語の感覚にすべてが現れているのだから、決して難しいことではないと思われます。

このイベントは必見です!

お早めにどうぞ!

お早めにどうぞ!

2015年11月17日火曜日

共通性の発見で安心する日本語感覚

日本語を母語として持っている人の感覚として、お互いの違いを見つけることよりも共通性を見つけることに意識が向くことが挙げられます。

ささやかなことでも共通性が見つかるとそれをきっかけに急に親しくなった感覚を持ってしまうことがよくあります。

出身地や生まれ年などは典型的な例ですね。

初めて出会った人に対しての恐怖や不安感は誰にでもあるものですが、その対象を認識するのに二つの感覚があると思われます。

一つは、できるだけ味方として認識しようとする感覚であり、もう一つは敵として認識しようとする感覚です。

これはその民族が生きてきた精神文化に大きく影響を受けていることだと思われます。

その精神文化が大きく反映されているものがその民族が母語として継承してきた言語になります。

したがって、母語として持っている言語の違いは単なる語彙や文法や文字種による違いよりもその言語が継承されてきた精神文化による感覚の違いに大きく現れていることになります。

母語として持っている言語の違いは人としての感覚の違いとなって現れていることになります。

人の知的活動のすべてが言語によって行なわれているために、人のあらゆる活動はその言語の持っている感覚によって影響を受けていることになります。

そのひとつの表れが、初めて出会った人に対する不安を解消するときの活動にも現れているのではないでしょうか。

初めて出会った人を味方として認識しようとする感覚は、他の民族などからの侵略によって皆殺しなどの生死の危険をあまり経験したことのない言語に現れています。

共同体的な活動の歴史が長く、生死に対する最大の恐怖が自然環境でありその変化に対して共同して対応してきた言語の感覚になります。

外部からの侵略を受けずに来た島国や他の民族との交渉を絶ってきた民族の言語に見られる傾向になります。

人は最大の恐怖である自然に立ち向かうための協力者であるという感覚が根底にあるのではないでしょうか。

一方、初めて出会った人を敵として認識しようとする感覚は、他民族による侵略や皆殺しの経験をしてきた言語に見られる傾向です。

「人を見たら泥棒と思え」の極端な感覚となるのではないでしょうか。

同じ人に対しても、敵か味方かの判断は瞬間的に生死を左右こととなります。

そのために、安全策としてまずは敵として認識することの方が生き残る可能性が高くなります。

いったん敵として認識するとその次に行なわれることは、彼我の力の比較です。

どこが違っていてどちらの方が優位にあるのかと言うことになります。

この判断を間違えると生き残れる可能性が低くなってしまいます。

敵と認識する以上は戦うことが前提となります。

こちらの優位にあることで戦うことの方が生き残る可能性が高くなります。

どこからどう見ても相手の方の優位しか見つけられない場合は、戦うことよりも逃げることの方が生き残る可能性が高くなります。

したがって、初めての出会いにおいて敵と認識する感覚を持った言語では、互いの違いに焦点が行くことになります。

その違いに対してどちらが優位であるのかを判断することを感覚として持っていることになります。

日本語の感覚は相手に対して共通性を見つける感覚です。

そこには程度の差がありません。

差を知る必要がないのです。

共通性の発見によって味方としての認識をしたいからです。

そして共通性が見つかることによって味方としての認識をして安心をしたいからです。

日本の戦後の社会は戦勝国の欧米の感覚を持って作られてきました。

教育も同じようにように欧米の感覚を植え込まれてきました。

しかし幸いにも言語は日本語のままだったのです。

これが現実社会と個人の感覚とのギャップを内在することになったのです。

社会や教育で欧米の感覚を押し付けられても、そもそも持っていいる基本的な感覚が異なっているのです。

無理に合わせようとすれば精神的なストレスとなっていくのです。

共通性を見つけて安心して共同して活動していくことに対して一番安心して取り組める感覚を持っているところに、差別化による競争意識と個別優位性の基準を持ってきても安心して取り組めないのです。

味方と認識したくて取り組みますので、相手を理解することにおいてはとても得意なことになります。

したがって、社会の構造も教育の体系も理解して取り組むことは出来るのです。

しかし、持っている基本的な感覚が異なりますので最後の活動のところでは否定することになるのか、それができない環境であるならばイヤイヤ従うことになるのです。

一緒、同じと言う感覚がもたらす安心感は、欧米型の言語感覚では理解できないのです。

反対に彼らは、相手に対して絶対な優位いにいるという安心感は何物にも勝る感覚となっているのです。

日本語の感覚によるボランティアは共感による共同体活動に駆り立てられる感覚が中心となっているのです。

だから、ボランティア応援には一切の差別感覚がなく共同作業が可能となっているのです。

彼らの言語感覚におけるボランティアは、優位にいる者による施しなのです。

ボランティアを受ける側に対して明らかに優位にいるという感覚からなされる行為になっているのです。

そこには、地位や名誉や経済的な面やいろいろな基準が存在しています。

人が亡くなった場合においても、日本語の感覚では残された遺族の悲しみを共有共感することから始まります。

彼らの多くは自分よりもの不幸になった者に対して相対的優位な立場にいることから始まるのです。

いい悪いではないのです。

母語として持っている言語の基本的な感覚がそうなっているのです。

優位を明らかにするための基準や論理は単純明確です。

とてもわかり易いものです。

だから彼らの論理はわかり易く、日本語になっても理解できます。

ところが、その基本的な感覚が大きく異なっていますので、理解できても日本語の感覚では彼らと同じ行動にはならないのです。

欧米での新しい論理や伝統的な考え方が日本にも紹介されてきますが、とても理解しやすいものがほとんどです。

しかし、日本語の感覚による行動には合わないのです。

無理に合わせていくとストレスがたまっていき破綻することになります。

盛んに取り入れられた欧米型の経営やマネジメント手法が今は見る影もありませんね。

無理やり根付かせた企業では、産業医やカウンセリングの出番が多すぎて困っているところもあるようです。

母語としての言語が持っている感覚は生涯変わるものではありません。

自分自身の生涯の感覚です。

気づいているのといないのでは大きな違いとなってきそうですね。

ささやかなことでも共通性が見つかるとそれをきっかけに急に親しくなった感覚を持ってしまうことがよくあります。

出身地や生まれ年などは典型的な例ですね。

初めて出会った人に対しての恐怖や不安感は誰にでもあるものですが、その対象を認識するのに二つの感覚があると思われます。

一つは、できるだけ味方として認識しようとする感覚であり、もう一つは敵として認識しようとする感覚です。

これはその民族が生きてきた精神文化に大きく影響を受けていることだと思われます。

その精神文化が大きく反映されているものがその民族が母語として継承してきた言語になります。

したがって、母語として持っている言語の違いは単なる語彙や文法や文字種による違いよりもその言語が継承されてきた精神文化による感覚の違いに大きく現れていることになります。

母語として持っている言語の違いは人としての感覚の違いとなって現れていることになります。

人の知的活動のすべてが言語によって行なわれているために、人のあらゆる活動はその言語の持っている感覚によって影響を受けていることになります。

そのひとつの表れが、初めて出会った人に対する不安を解消するときの活動にも現れているのではないでしょうか。

初めて出会った人を味方として認識しようとする感覚は、他の民族などからの侵略によって皆殺しなどの生死の危険をあまり経験したことのない言語に現れています。

共同体的な活動の歴史が長く、生死に対する最大の恐怖が自然環境でありその変化に対して共同して対応してきた言語の感覚になります。

外部からの侵略を受けずに来た島国や他の民族との交渉を絶ってきた民族の言語に見られる傾向になります。

人は最大の恐怖である自然に立ち向かうための協力者であるという感覚が根底にあるのではないでしょうか。

一方、初めて出会った人を敵として認識しようとする感覚は、他民族による侵略や皆殺しの経験をしてきた言語に見られる傾向です。

「人を見たら泥棒と思え」の極端な感覚となるのではないでしょうか。

同じ人に対しても、敵か味方かの判断は瞬間的に生死を左右こととなります。

そのために、安全策としてまずは敵として認識することの方が生き残る可能性が高くなります。

いったん敵として認識するとその次に行なわれることは、彼我の力の比較です。

どこが違っていてどちらの方が優位にあるのかと言うことになります。

この判断を間違えると生き残れる可能性が低くなってしまいます。

敵と認識する以上は戦うことが前提となります。

こちらの優位にあることで戦うことの方が生き残る可能性が高くなります。

どこからどう見ても相手の方の優位しか見つけられない場合は、戦うことよりも逃げることの方が生き残る可能性が高くなります。

したがって、初めての出会いにおいて敵と認識する感覚を持った言語では、互いの違いに焦点が行くことになります。

その違いに対してどちらが優位であるのかを判断することを感覚として持っていることになります。

日本語の感覚は相手に対して共通性を見つける感覚です。

そこには程度の差がありません。

差を知る必要がないのです。

共通性の発見によって味方としての認識をしたいからです。

そして共通性が見つかることによって味方としての認識をして安心をしたいからです。

日本の戦後の社会は戦勝国の欧米の感覚を持って作られてきました。

教育も同じようにように欧米の感覚を植え込まれてきました。

しかし幸いにも言語は日本語のままだったのです。

これが現実社会と個人の感覚とのギャップを内在することになったのです。

社会や教育で欧米の感覚を押し付けられても、そもそも持っていいる基本的な感覚が異なっているのです。

無理に合わせようとすれば精神的なストレスとなっていくのです。

共通性を見つけて安心して共同して活動していくことに対して一番安心して取り組める感覚を持っているところに、差別化による競争意識と個別優位性の基準を持ってきても安心して取り組めないのです。

味方と認識したくて取り組みますので、相手を理解することにおいてはとても得意なことになります。

したがって、社会の構造も教育の体系も理解して取り組むことは出来るのです。

しかし、持っている基本的な感覚が異なりますので最後の活動のところでは否定することになるのか、それができない環境であるならばイヤイヤ従うことになるのです。

一緒、同じと言う感覚がもたらす安心感は、欧米型の言語感覚では理解できないのです。

反対に彼らは、相手に対して絶対な優位いにいるという安心感は何物にも勝る感覚となっているのです。

日本語の感覚によるボランティアは共感による共同体活動に駆り立てられる感覚が中心となっているのです。

だから、ボランティア応援には一切の差別感覚がなく共同作業が可能となっているのです。

彼らの言語感覚におけるボランティアは、優位にいる者による施しなのです。

ボランティアを受ける側に対して明らかに優位にいるという感覚からなされる行為になっているのです。

そこには、地位や名誉や経済的な面やいろいろな基準が存在しています。

人が亡くなった場合においても、日本語の感覚では残された遺族の悲しみを共有共感することから始まります。

彼らの多くは自分よりもの不幸になった者に対して相対的優位な立場にいることから始まるのです。

いい悪いではないのです。

母語として持っている言語の基本的な感覚がそうなっているのです。

優位を明らかにするための基準や論理は単純明確です。

とてもわかり易いものです。

だから彼らの論理はわかり易く、日本語になっても理解できます。

ところが、その基本的な感覚が大きく異なっていますので、理解できても日本語の感覚では彼らと同じ行動にはならないのです。

欧米での新しい論理や伝統的な考え方が日本にも紹介されてきますが、とても理解しやすいものがほとんどです。

しかし、日本語の感覚による行動には合わないのです。

無理に合わせていくとストレスがたまっていき破綻することになります。

盛んに取り入れられた欧米型の経営やマネジメント手法が今は見る影もありませんね。

無理やり根付かせた企業では、産業医やカウンセリングの出番が多すぎて困っているところもあるようです。

母語としての言語が持っている感覚は生涯変わるものではありません。

自分自身の生涯の感覚です。

気づいているのといないのでは大きな違いとなってきそうですね。

このイベントは必見です!

2015年8月21日金曜日

人を作る言語

幼児期における母語習得の大切さについては、幾度となく触れてきました。

(参照:母語の習得と幼児教育)

子ども自身で母語を選択することができない以上、親の担っている役割はとてつもなく大きいということができます。

知的活動の基本となる機能が出来上がるまでは、親によって作られる母語習得の環境が大きな影響を与えます。

持って生まれた人としての傾向があるとすれば、それを表現するのも行動するのもすべて言語によるサポートがなければなりません。

持って生まれたものは自然に発現されるわけではなく、発現するためのツールとしての言語を習得して初めて発現することができるようになります。

そこでは言語自体が持っている傾向や感覚に大きく影響を受けることになることは避けることができなくなります。

持って生まれた性格的なものや気質的なものは同じであったとしても、母語として持った言語によって基本的な性格や傾向が異なってくるのは当然のこととなります。

生年月日や時間までを含めて持って生まれた傾向や気質を知ろうとすることは学問的にもありますし、占術的にも数多く存在しています。

占い的な要素は別にしても、歴史的に統計学的なアプローチで行われてきたことに大きく二つのことがあると思われます。

一つが西洋占星術でありもう一つが四柱推命学です。

両者ともに、身近なところでは占いとして扱われていますが、統計学的にその傾向を分類したものとなっているものです。

生年月日を基準として行う性格分析については、ほとんどのものがこのどちらかをベースとしたものとなっています。

統計学的なアプローチですから、必ず例外は存在しますし傾向を示すものとして扱えばとても便利なものです。

ただし、そのまま利用するには元のデータが取得された環境と比べて注意すべきことが二点ほどあります。

一点はもともとのデータが所得された地域とのちがいによるものであり、もう一点は分類が実施された時期との暦や時差による調整が必要になることです。

どちらも天文学的な変化を基軸として捉えられた期間を分類の基準としていますので、地域や時間的なズレによって及ぼされる影響が異なることを考慮しておかなければいけません。

西暦による生年月日だけを基準にして統計に当てはめてしまうとズレが出てしまうことになります。

そこには、元の統計データを西暦に読み替えるかあるいは現在の西暦を元データの時代の暦に読み替える調整が必要になります。

また、地域による影響の違いも元のデータが集められた地域時代との調整をしなければなりません。

ヨーロッパにおける占星術と中国における四柱推命が同じ生年月日であっても内容が異なってくるのは当たり前のことなのです。

現代の西暦に合わせて、しかも日本という地域に合わせて調整された分類やデータは決して多くはありません。

一般的に簡単に目にすることができる生年月日による分類ではほとんど調整が行なわれていないと思ったら間違いないと思います。

先天的に持った傾向に対して、後天的に一番大きな影響を与えるものが言語ということができるでしょう。

ひとたび言語を身につけた以上は、あらゆることが言語を通して習得されていくからです。

視覚や触覚で習得したとしても、そのことを認識するためには必ず言語が関与しているからです。

視覚で習得した情報を対象物として認識するのは言語がなければできない活動ですし、触覚として得た情報を認識するにも言語によって認識されていることになります。

その言語にもそれぞれの言語によって独特の感覚や傾向があったとしたら、人の持っている感覚に対してほとんどすべてのことに対して影響を与えているのではないのでしょうか。

そこには、先天的に持っている気質や傾向すらも修正してしまうくらいの力があると思われます。

更には、言語による教育によってこの影響は一段と強いものとなっています。

ある種の刷り込みと言ってもいいもではないでしょうか。

同じ日本語を母語としていると言っても、人によって母語として持っている日本語が異なります。

それは、母語が母親から伝承された言語であり、母親の持っている日本語が一人ひとり異なるからです。

全く同じ環境に育った者であっても持っている母語においては微妙な違いがあることが分かっています。

同じ日に生まれた双子であっても、母語においては微妙な差があることが分かっています。

もちろん、他者と比較したら遥かに小さな差であることは間違いないようです。

もの心がついて基本的な教育を受けて言語による表現ができるようになるまでに身についた言語による影響が一番大きなものと言えます。

基本的な性格や傾向はこの間に作られているということができるのではないでしょうか。

義務教育期間を中心とした学童生徒の間に作られていることになります。

画一的な国語による教育を受けながらも、個性としては母語や持って生まれたものや生活環境によって差ができているものと思われます。

しかし、日本語(国語)という同一言語における環境は間違いなくある種の傾向を作っているものだと思われます。

しかも、人の性格や傾向の基本的な感覚を作っていく時期に家庭や学校で触れている言語の影響は計り知れないものがあると思われます。

総論的に言うならば、日本人としての特徴を作っているのがこの時期であると言えるのではないでしょうか。

社会に出て独立していまえば、それぞれの環境における必要な言語が出てきますし、学校という統一的な環境に比べるとより多様な環境となってきます。

そのためにそれぞれの環境において必要な能力や知識も生活も異なってきますので、傾向として捉えることは難しくなると思われます。

しかし、学童生徒の間に造られた傾向は類似性の高い環境における基本的な傾向として基盤として常に根底に存在していると思われます。

日本語の持っている基本的な感覚を知ることは、まさしく日本人としての基本的な傾向を知ることになるのではないでしょうか。

社会に出てからの知的活動は、生きていくためあるいは稼ぐために必要な具体的な活動です。

その根本にある知的活動は一人ひとりがある種の傾向を持って、それ以前にできあがっていると思われます。

現実社会で生きていくためには、新たな経験と共に修正を加えてパターンを見つけて対応していくことになると思われますが、基本的な知的活動の傾向は変わらないものだと思います。

これと異なる活動をしなければならなくなった時に、ストレスを感じるのでありそれでもやらなければならないときにモチベーションが必要になってくるのではないでしょうか。

日本語の持っている基本的な感覚の傾向と異なったことが求められる社会を作ってきてしまったたのではないでしょうか。

世界のなかで社会的にストレスを抱えた人の割合が圧倒的に高い日本は、日本語という元が持っている感覚とあまりにも違うことが多すぎる社会を作ってきたと思われます。

日本語の基本的な感覚からすると大きな変化には抵抗があります。

現状に何とか自分が適応して共生していこうとするのが日本語の持っている基本的な感覚です。

それからすると、社会を変化させていくことはとてつもない労力を伴うことになります。

社会を是として自分を否として、自分の方を修正しようとするのが日本語の持っている基本的な感覚です。

ヨーロッパやアメリカの模倣を始めてからわずか150年程度しかたっていないのです。

それ以前には1500年以上に及ぶ日本語感覚による社会が継承されていたのです。

少なくとも、言語の持っている基本的な感覚とはそれほど乖離していない社会だっと思われます。

(参照:社会と言語の融合を目指して)

明治維新に始まった西欧社会の模倣は、それでも何とか日本に取り込みながら新しい言葉をたくさん作りながら自分の物として社会を作ってきました。

太平洋戦争後は、自分の物とは全く違った社会を作らされてきました。

しかし、その効率性と経済性はある面では世界標準であり、そこでの努力によってその分野だけにおいては世界での地位を確保してきました。

しかし、それは言語の基本的な感覚としては、日本語の対極にある英語という言語の持っている感覚だったのです。

しかも同じ英語であってもイギリス英語はまだ日本語に近い感覚を持ったものですが、アメリカ英語という日本語の対極にある感覚だったのです。

世界の共通語が英語になっていますので、英語との接触を回避することは出来ません。

しかし、英語と触れる時に日本語との感覚の違いを意識する必要があると思います。

言語の感覚の違いは、その言語を使用する人において発現しています。

その言語を使用する民族の社会において発現しています。

その言語を使用して行なわれている知的活動において発現しています。

英語との接触を避けることができない以上、日本語の感覚との違いについては知っておくことが必須となっているのではないでしょうか。

いま、あらためて日本語を見直してみる機会が来ているのではないでしょうか。

自分自身の変えることのできない基本的な感覚を形成した言語としての観点から見直したときに、今後のヒントとなることがたくさん見つかる気がしています。

自分を知る上でも一番いい方法のような気がしています。

社会的にストレスを抱えていることのほとんどのことが言語感覚と実社会のズレで説明できてしまうのは偶然ではないと思っているのですが・・・。

(参照:母語の習得と幼児教育)

子ども自身で母語を選択することができない以上、親の担っている役割はとてつもなく大きいということができます。

知的活動の基本となる機能が出来上がるまでは、親によって作られる母語習得の環境が大きな影響を与えます。

持って生まれた人としての傾向があるとすれば、それを表現するのも行動するのもすべて言語によるサポートがなければなりません。

持って生まれたものは自然に発現されるわけではなく、発現するためのツールとしての言語を習得して初めて発現することができるようになります。

そこでは言語自体が持っている傾向や感覚に大きく影響を受けることになることは避けることができなくなります。

持って生まれた性格的なものや気質的なものは同じであったとしても、母語として持った言語によって基本的な性格や傾向が異なってくるのは当然のこととなります。

生年月日や時間までを含めて持って生まれた傾向や気質を知ろうとすることは学問的にもありますし、占術的にも数多く存在しています。

占い的な要素は別にしても、歴史的に統計学的なアプローチで行われてきたことに大きく二つのことがあると思われます。

一つが西洋占星術でありもう一つが四柱推命学です。

両者ともに、身近なところでは占いとして扱われていますが、統計学的にその傾向を分類したものとなっているものです。

生年月日を基準として行う性格分析については、ほとんどのものがこのどちらかをベースとしたものとなっています。

統計学的なアプローチですから、必ず例外は存在しますし傾向を示すものとして扱えばとても便利なものです。

ただし、そのまま利用するには元のデータが取得された環境と比べて注意すべきことが二点ほどあります。

一点はもともとのデータが所得された地域とのちがいによるものであり、もう一点は分類が実施された時期との暦や時差による調整が必要になることです。

どちらも天文学的な変化を基軸として捉えられた期間を分類の基準としていますので、地域や時間的なズレによって及ぼされる影響が異なることを考慮しておかなければいけません。

西暦による生年月日だけを基準にして統計に当てはめてしまうとズレが出てしまうことになります。

そこには、元の統計データを西暦に読み替えるかあるいは現在の西暦を元データの時代の暦に読み替える調整が必要になります。

また、地域による影響の違いも元のデータが集められた地域時代との調整をしなければなりません。

ヨーロッパにおける占星術と中国における四柱推命が同じ生年月日であっても内容が異なってくるのは当たり前のことなのです。

現代の西暦に合わせて、しかも日本という地域に合わせて調整された分類やデータは決して多くはありません。

一般的に簡単に目にすることができる生年月日による分類ではほとんど調整が行なわれていないと思ったら間違いないと思います。

先天的に持った傾向に対して、後天的に一番大きな影響を与えるものが言語ということができるでしょう。

ひとたび言語を身につけた以上は、あらゆることが言語を通して習得されていくからです。

視覚や触覚で習得したとしても、そのことを認識するためには必ず言語が関与しているからです。

視覚で習得した情報を対象物として認識するのは言語がなければできない活動ですし、触覚として得た情報を認識するにも言語によって認識されていることになります。

その言語にもそれぞれの言語によって独特の感覚や傾向があったとしたら、人の持っている感覚に対してほとんどすべてのことに対して影響を与えているのではないのでしょうか。

そこには、先天的に持っている気質や傾向すらも修正してしまうくらいの力があると思われます。

更には、言語による教育によってこの影響は一段と強いものとなっています。

ある種の刷り込みと言ってもいいもではないでしょうか。

同じ日本語を母語としていると言っても、人によって母語として持っている日本語が異なります。

それは、母語が母親から伝承された言語であり、母親の持っている日本語が一人ひとり異なるからです。

全く同じ環境に育った者であっても持っている母語においては微妙な違いがあることが分かっています。

同じ日に生まれた双子であっても、母語においては微妙な差があることが分かっています。

もちろん、他者と比較したら遥かに小さな差であることは間違いないようです。

もの心がついて基本的な教育を受けて言語による表現ができるようになるまでに身についた言語による影響が一番大きなものと言えます。

基本的な性格や傾向はこの間に作られているということができるのではないでしょうか。

義務教育期間を中心とした学童生徒の間に作られていることになります。

画一的な国語による教育を受けながらも、個性としては母語や持って生まれたものや生活環境によって差ができているものと思われます。

しかし、日本語(国語)という同一言語における環境は間違いなくある種の傾向を作っているものだと思われます。

しかも、人の性格や傾向の基本的な感覚を作っていく時期に家庭や学校で触れている言語の影響は計り知れないものがあると思われます。

総論的に言うならば、日本人としての特徴を作っているのがこの時期であると言えるのではないでしょうか。

社会に出て独立していまえば、それぞれの環境における必要な言語が出てきますし、学校という統一的な環境に比べるとより多様な環境となってきます。

そのためにそれぞれの環境において必要な能力や知識も生活も異なってきますので、傾向として捉えることは難しくなると思われます。

しかし、学童生徒の間に造られた傾向は類似性の高い環境における基本的な傾向として基盤として常に根底に存在していると思われます。

日本語の持っている基本的な感覚を知ることは、まさしく日本人としての基本的な傾向を知ることになるのではないでしょうか。

社会に出てからの知的活動は、生きていくためあるいは稼ぐために必要な具体的な活動です。

その根本にある知的活動は一人ひとりがある種の傾向を持って、それ以前にできあがっていると思われます。

現実社会で生きていくためには、新たな経験と共に修正を加えてパターンを見つけて対応していくことになると思われますが、基本的な知的活動の傾向は変わらないものだと思います。

これと異なる活動をしなければならなくなった時に、ストレスを感じるのでありそれでもやらなければならないときにモチベーションが必要になってくるのではないでしょうか。

日本語の持っている基本的な感覚の傾向と異なったことが求められる社会を作ってきてしまったたのではないでしょうか。

世界のなかで社会的にストレスを抱えた人の割合が圧倒的に高い日本は、日本語という元が持っている感覚とあまりにも違うことが多すぎる社会を作ってきたと思われます。

日本語の基本的な感覚からすると大きな変化には抵抗があります。

現状に何とか自分が適応して共生していこうとするのが日本語の持っている基本的な感覚です。

それからすると、社会を変化させていくことはとてつもない労力を伴うことになります。

社会を是として自分を否として、自分の方を修正しようとするのが日本語の持っている基本的な感覚です。

ヨーロッパやアメリカの模倣を始めてからわずか150年程度しかたっていないのです。

それ以前には1500年以上に及ぶ日本語感覚による社会が継承されていたのです。

少なくとも、言語の持っている基本的な感覚とはそれほど乖離していない社会だっと思われます。

(参照:社会と言語の融合を目指して)

明治維新に始まった西欧社会の模倣は、それでも何とか日本に取り込みながら新しい言葉をたくさん作りながら自分の物として社会を作ってきました。

太平洋戦争後は、自分の物とは全く違った社会を作らされてきました。

しかし、その効率性と経済性はある面では世界標準であり、そこでの努力によってその分野だけにおいては世界での地位を確保してきました。

しかし、それは言語の基本的な感覚としては、日本語の対極にある英語という言語の持っている感覚だったのです。

しかも同じ英語であってもイギリス英語はまだ日本語に近い感覚を持ったものですが、アメリカ英語という日本語の対極にある感覚だったのです。

世界の共通語が英語になっていますので、英語との接触を回避することは出来ません。

しかし、英語と触れる時に日本語との感覚の違いを意識する必要があると思います。

言語の感覚の違いは、その言語を使用する人において発現しています。

その言語を使用する民族の社会において発現しています。

その言語を使用して行なわれている知的活動において発現しています。

英語との接触を避けることができない以上、日本語の感覚との違いについては知っておくことが必須となっているのではないでしょうか。

いま、あらためて日本語を見直してみる機会が来ているのではないでしょうか。

自分自身の変えることのできない基本的な感覚を形成した言語としての観点から見直したときに、今後のヒントとなることがたくさん見つかる気がしています。

自分を知る上でも一番いい方法のような気がしています。

社会的にストレスを抱えていることのほとんどのことが言語感覚と実社会のズレで説明できてしまうのは偶然ではないと思っているのですが・・・。

2015年8月20日木曜日

英語から見る日本語の言語感覚

日本語のだけを一生懸命に見ていても日本語の持っている感覚にはなかなか気がつくことは出来ません。

それは、自分だけをいくら調べてみても自分の特徴が分からないのと同じことです。

対比する何かが存在することによって、その違いとして位置づけることができるものが特徴になるからです。

また、特徴としての違いを見るのかあるいは同質性と相手の共通性を見るのかでも見方が違ってきます。

英語と日本語の目に見える違いについては何度か取り上げてきましたが、言語はその言語を使う人に感覚的なさまざまな基準を持たせている物でもあります。

(参照:日本語 vs 英語)

その感覚は、言語を使っている人においては意識することもありません。

その言語を母語として使っていることによって資質としての傾向として無意識に出来上がってきているものとなっています。

言語は歴史文化を継承してきたものであり、それぞれの環境に応じて変化してきたものです。

その言語を使う民族が生き抜いてきた環境を反映したものとなっています。

同じ言語を使っていても環境が大きく変わってくると言語そのものに影響が出てくるようになります。

やがては、同じ言語でありながらも使用されるニュアンスや意味が変わっていくようになります。

言語の分化が始まることになります。

狩猟民族として一緒に移動しながら生活をしていた人たちが、様々な地域で農耕を始めることによって定着していきました。

定着した地域によっては大きく環境が異なる場合も出てきます。

そのために使用される言葉やニュアンスが変わっていくことになります。

定着によって地域同士の交流も減っていきます。

それぞれの言語の独自化も始まっていくことになります。

英語の基本にあるのは「違い」の発見です。

彼我や対象との違いを見つけることによって議論やテーマの対象を見つけるのが英語です。

「違い」を見つけてそれを明確にすることが交渉や対話の始まりとなります。

そのためには、相互に「違い」を理解しなければなりません。

違いに対してそれぞれのこだわりがある場合に対立することになります。

「違い」を基本とする英語の感覚では対立は決して不快な状況ではありません。

交渉や議論のためには対立は必要なものであり、他者との違いを大切にする英語の感覚においては無くてはならないものとなっています。

対立の焦点を明確にし、論理によって対立する相手を説得しようとするのが英語の持っている基本的な感覚です。

対立の状況そのものに対して感情的に不快を感じる日本語の感覚とは大きく異なる部分となっています。

むしろ、複数の対象があればそこには必ず「違い」が存在し、その「違い」にこだわりがあれば必ず対立が存在することが当たり前であると考えられています。

その「違い」を明確にするために言語による正確な表現が求められることになります。

「違い」の存在をより具体的に論理的に説明できることが説得することになり、説得によって相手が納得した限定的な環境においては相手を取り込むことができることになります。

英語を母語として使っている人たちはこんなことを意識していません。

母語として英語を身につけて日常言語として使っているうちに自然と身についている感覚となっているからです。

全ての英語話者の人が同じような傾向と感覚を持っていますので、「違い」として意識することがないために取り上げられることもないのです。

そんな英語から見ると日本語の感覚は「共通性」を基本とする感覚となります。

初めての人や対象を見る時に「共通性」を探すことから始まります。

「違い」を探す場合にはどんどん具体的にしていくことによって「違い」がたくさん見つかっていきますが、「共通性」を見つける場合にはどんどん抽象化していく方向になります。

よく分かった者同士の「共通性」を見つける場合にはある程度の具体性を確保することも可能ですが、馴染みのないもの同士の「共通性」を無理にでも見つけようとすると見つかった共通性は抽象的なものとなっていきます。

日本語の感覚は対立の状態を不快に感じ何とか調和を取って共生しようとします。

そのためには「共通性」が必要なのですが、安定した状態はより多くの「共通性」を必要とします。

「共通性」をより多く探そうとすればするほど抽象度が上がっていくことになります。

日本語の感覚では「共通性」の発見が重視されますので、抽象性は二の次になります。

その結果、多少の曖昧さや論理性の欠如は併せ呑むことが可能となっているのです。

英語の「違い」と「具体性」に対しては「共通性」と「抽象性」ということができるものとなっています。

しかもその状態にいることが快となっているのです。

日本語の感覚では「共通性」を見つけるために慣れないものほど抽象度を挙げて無理にでも見つけようとするのです。

「違い」が見えていることよりも「共通性」が見えていることの方が安心できるのです。

対象が多くなればなるほど、英語は具体的なものを扱うようになります。

そうしないと「違い」が明確にならないからです。

だから、曖昧なものを嫌うのです。

無理にでも何らかの分類をして「違い」を明確にしようとするもです。

日本語は対象が多くなればなるほど、抽象的なものを扱うようになります。

そうしないと「共通性」が維持できないからです。

だから、はっきりしたこと断定的なことを避けようとするのです。

何とかして「共通性」を維持して対立を避けようとするのです。

英語に慣れるということ英語を使いこなすということは、日本語の感覚とは異なる英語のこの感覚に慣れることに他なりません。

この感覚に慣れることなく英語を使いこなすことは不可能だからです。

日本語の感覚を英語というツールを使って表現することは、英語を母語としている人にとってはよく分からない英語になってしまうのです。

英語を使っているということは自然に英語の持っている感覚に影響をされていることになるのです。

頭の中で日本語で考えたことを英語にした場合には、純粋な英語話者にとってはよく分からない英語となってしまうのはこの言語感覚が大きな影響を与えているからです。

両極端の感覚を持っていると思われる英語と日本語を比較しながら見ていくことで、日本語の特徴がより明確になっていくものと思われます。

世界の共通語となっている英語と極端に異なる日本語の感覚は、世界にとっても貴重なネタの宝庫となっているのではないでしょうか。

日本語が持っている感覚を、もっと上手に英語として伝えることができるようになりたいものですね。

それは、自分だけをいくら調べてみても自分の特徴が分からないのと同じことです。

対比する何かが存在することによって、その違いとして位置づけることができるものが特徴になるからです。

また、特徴としての違いを見るのかあるいは同質性と相手の共通性を見るのかでも見方が違ってきます。

英語と日本語の目に見える違いについては何度か取り上げてきましたが、言語はその言語を使う人に感覚的なさまざまな基準を持たせている物でもあります。

(参照:日本語 vs 英語)

その感覚は、言語を使っている人においては意識することもありません。

その言語を母語として使っていることによって資質としての傾向として無意識に出来上がってきているものとなっています。

言語は歴史文化を継承してきたものであり、それぞれの環境に応じて変化してきたものです。

その言語を使う民族が生き抜いてきた環境を反映したものとなっています。

同じ言語を使っていても環境が大きく変わってくると言語そのものに影響が出てくるようになります。

やがては、同じ言語でありながらも使用されるニュアンスや意味が変わっていくようになります。

言語の分化が始まることになります。

狩猟民族として一緒に移動しながら生活をしていた人たちが、様々な地域で農耕を始めることによって定着していきました。

定着した地域によっては大きく環境が異なる場合も出てきます。

そのために使用される言葉やニュアンスが変わっていくことになります。

定着によって地域同士の交流も減っていきます。

それぞれの言語の独自化も始まっていくことになります。

英語の基本にあるのは「違い」の発見です。

彼我や対象との違いを見つけることによって議論やテーマの対象を見つけるのが英語です。

「違い」を見つけてそれを明確にすることが交渉や対話の始まりとなります。

そのためには、相互に「違い」を理解しなければなりません。

違いに対してそれぞれのこだわりがある場合に対立することになります。

「違い」を基本とする英語の感覚では対立は決して不快な状況ではありません。

交渉や議論のためには対立は必要なものであり、他者との違いを大切にする英語の感覚においては無くてはならないものとなっています。

対立の焦点を明確にし、論理によって対立する相手を説得しようとするのが英語の持っている基本的な感覚です。

対立の状況そのものに対して感情的に不快を感じる日本語の感覚とは大きく異なる部分となっています。

むしろ、複数の対象があればそこには必ず「違い」が存在し、その「違い」にこだわりがあれば必ず対立が存在することが当たり前であると考えられています。

その「違い」を明確にするために言語による正確な表現が求められることになります。

「違い」の存在をより具体的に論理的に説明できることが説得することになり、説得によって相手が納得した限定的な環境においては相手を取り込むことができることになります。

英語を母語として使っている人たちはこんなことを意識していません。

母語として英語を身につけて日常言語として使っているうちに自然と身についている感覚となっているからです。

全ての英語話者の人が同じような傾向と感覚を持っていますので、「違い」として意識することがないために取り上げられることもないのです。

そんな英語から見ると日本語の感覚は「共通性」を基本とする感覚となります。

初めての人や対象を見る時に「共通性」を探すことから始まります。

「違い」を探す場合にはどんどん具体的にしていくことによって「違い」がたくさん見つかっていきますが、「共通性」を見つける場合にはどんどん抽象化していく方向になります。

よく分かった者同士の「共通性」を見つける場合にはある程度の具体性を確保することも可能ですが、馴染みのないもの同士の「共通性」を無理にでも見つけようとすると見つかった共通性は抽象的なものとなっていきます。

日本語の感覚は対立の状態を不快に感じ何とか調和を取って共生しようとします。

そのためには「共通性」が必要なのですが、安定した状態はより多くの「共通性」を必要とします。

「共通性」をより多く探そうとすればするほど抽象度が上がっていくことになります。

日本語の感覚では「共通性」の発見が重視されますので、抽象性は二の次になります。

その結果、多少の曖昧さや論理性の欠如は併せ呑むことが可能となっているのです。

英語の「違い」と「具体性」に対しては「共通性」と「抽象性」ということができるものとなっています。

しかもその状態にいることが快となっているのです。

日本語の感覚では「共通性」を見つけるために慣れないものほど抽象度を挙げて無理にでも見つけようとするのです。

「違い」が見えていることよりも「共通性」が見えていることの方が安心できるのです。

対象が多くなればなるほど、英語は具体的なものを扱うようになります。

そうしないと「違い」が明確にならないからです。

だから、曖昧なものを嫌うのです。

無理にでも何らかの分類をして「違い」を明確にしようとするもです。

日本語は対象が多くなればなるほど、抽象的なものを扱うようになります。

そうしないと「共通性」が維持できないからです。

だから、はっきりしたこと断定的なことを避けようとするのです。

何とかして「共通性」を維持して対立を避けようとするのです。

英語に慣れるということ英語を使いこなすということは、日本語の感覚とは異なる英語のこの感覚に慣れることに他なりません。

この感覚に慣れることなく英語を使いこなすことは不可能だからです。

日本語の感覚を英語というツールを使って表現することは、英語を母語としている人にとってはよく分からない英語になってしまうのです。

英語を使っているということは自然に英語の持っている感覚に影響をされていることになるのです。

頭の中で日本語で考えたことを英語にした場合には、純粋な英語話者にとってはよく分からない英語となってしまうのはこの言語感覚が大きな影響を与えているからです。

両極端の感覚を持っていると思われる英語と日本語を比較しながら見ていくことで、日本語の特徴がより明確になっていくものと思われます。

世界の共通語となっている英語と極端に異なる日本語の感覚は、世界にとっても貴重なネタの宝庫となっているのではないでしょうか。

日本語が持っている感覚を、もっと上手に英語として伝えることができるようになりたいものですね。

2015年8月5日水曜日

言語の性格

言語の性格というものが存在しています。

しかし、生涯一言語だけで生活をしていく場合には意識をすることもないし全く関係のないことになります。

他の言語や他の言語を使う人に出会わない限り、考える必要もないことになります。

それでも、現代では一般人であっても英語に触れずに生きていくことは不可能と言えるのではないでしょうか。

ましてや、世界と接触することが避けられない人にとっては英語と触れずに生活をしていくことは不可能となっています。

一般人にとっても、ネットの世界の基本は英語であり、日本語だけを持ってネットを泳いでいても理解できないことがたくさん出てきてしまいます。

また、日本以外の世界から見ると日本語は極めて特殊な言語であり、他の言語との共通性がきわめて少ない言語なっています。

また、彼らにとっては日本語と全く触れることなく日々の生活を送っていくことに対して何の不自由も感じることはないでしょう。

日本語を母語とする者にとっては、英語を理解していないことは不自由この上ない環境となってきていると思われます。

個人においても世界と触れる機会は、増えることがあっても減っていくことはない状況となっています。

日本語だけで生きていくことはますます難しくなっていると言えるでしょう。

更には、世界の共通語が英語となっており、世界を理解するための一番の近道は英語を使いこなせることとなっています。

そのために、英語を母語としない国の義務教育においては必ずと言っていいほど英語が重要視されてきているのです。

日本語も英語も言語ですが、言語はその言語を使用する人において想像以上の影響力を持っています。

母語として持っている言語の性格によって、その言語を使っている民族そのものの性格が決められてしまっていることになっています。

言語が生まれて継承されてきた精神文化的な環境を考えてみれば当たり前のことなのですが、あまりに身近すぎて意識して考え見る機会になかなか恵まれないものとなっています。

また、単独言語の性格だけを取り上げてみてもあまり意味のあることとはなりません。

比較対照する言語があって両者の対比によって初めて意味のあるものとなるのではないでしょうか。

その意味では、日本語と英語はあらゆる要素において対極的な性格となっています。

(参照:日本語 vs 英語)

日本語を母語とする者であっても、英語で表現するときには英語の性格が前面に出てきます。

したがって、日本語の持っている感覚で行なった知的活動を英語で表現する場合には言語そのものが持っている性格や感覚を考慮に入れなければならないのです。

単なる単語の置き換えによる直訳では感覚的に異なったものとなってしまう場合が多くなってくるのです。

学校教育における英語の授業で決定的にかけているのがこの言語そのものが持っている性格や感覚について理解することです。

国語教育において、日本語の性格や感覚について理解することをやっていないわけですから、英語習得時にやることによってその対比としての日本語の理解をさらに深めることができると思われます。

英語教育は言語が持っている性格や基本的な感覚について学ぶいい機会だと思います。

この違いは基本的な概念を理解することにおいて大きな開きとなって存在しています。

当たり前だと思っている言葉に対する感覚が大きく違っていることに気がつきにくい状況を生み出しているのです。

戦争や平和、憲法などについての感覚が言語によって全く違うのを理解しておかないと、すべてがズレてくることになるのです。

戦争とwar、平和とpeace、憲法とthe constitution、はそれぞれの言語においてかなり違った感覚でとらえられているのです。

言語が違うということは、感覚が違うということにつながるものです。

同じ言語を使っている者同士であっても、正確さが求められる場合では使用する言葉の定義から確認していくことが必要になります。

感覚の異なる言語でああれば、なおさら重要な行為となっているはずです。

しかし、あまりに一般的になっている言葉についてはこれを行なわずに進めてしまうことが少なくありません。

結果として、微妙なズレを抱えたまま進めていってしまうので、言葉が使われていく度にズレが大きくなっていくことになります。

一般的な言葉であればああるほど、一人ずつの解釈は微妙なズレを含んでいます。

その確認と修正をすることになしに進められる知的活動は、先に進めば進むほど抽象的なものにならざるを得なくなるのです。

微妙なズレのうちは具体的な修正と共有で対処できますが、大きなずれになってくるともはや具体的なことが多すぎて修正では間に合わなくなります。

そうなると、抽象度の高い表現によってズレを包括してまうようになってしまうのです。

したがって、議論が進むほどどんどん抽象化していきますので総論として同意しやすくなっていくのです。

そこにおける具体的なことについての感覚はそれぞれが異なった感覚になっていますので、それぞれのなかで対処するという大人の結論となってしまうのです。

言語の性格を知ることは、同じ言語同士の活動においても役に立つことが多くなります。

陥りやすい傾向があらかじめ分かっているからです。

日本語の性格は英語と比較してこそ実用的なものとなるのではないでしょうか。

毎日のようにテレビ中継されながらも、ますます恥の上塗りをしている国会における三文芝居のやり取りは、日本語の最低の実用例として取り上げるべきものではないでしょうか。

反面教師として見ていることで初めて価値を生み出すものだと思います。

言語の性格を知って、その感覚をうまく使っていきたいですね。

しかし、生涯一言語だけで生活をしていく場合には意識をすることもないし全く関係のないことになります。

他の言語や他の言語を使う人に出会わない限り、考える必要もないことになります。

それでも、現代では一般人であっても英語に触れずに生きていくことは不可能と言えるのではないでしょうか。

ましてや、世界と接触することが避けられない人にとっては英語と触れずに生活をしていくことは不可能となっています。

一般人にとっても、ネットの世界の基本は英語であり、日本語だけを持ってネットを泳いでいても理解できないことがたくさん出てきてしまいます。

また、日本以外の世界から見ると日本語は極めて特殊な言語であり、他の言語との共通性がきわめて少ない言語なっています。

また、彼らにとっては日本語と全く触れることなく日々の生活を送っていくことに対して何の不自由も感じることはないでしょう。

日本語を母語とする者にとっては、英語を理解していないことは不自由この上ない環境となってきていると思われます。

個人においても世界と触れる機会は、増えることがあっても減っていくことはない状況となっています。

日本語だけで生きていくことはますます難しくなっていると言えるでしょう。

更には、世界の共通語が英語となっており、世界を理解するための一番の近道は英語を使いこなせることとなっています。

そのために、英語を母語としない国の義務教育においては必ずと言っていいほど英語が重要視されてきているのです。

日本語も英語も言語ですが、言語はその言語を使用する人において想像以上の影響力を持っています。

母語として持っている言語の性格によって、その言語を使っている民族そのものの性格が決められてしまっていることになっています。

言語が生まれて継承されてきた精神文化的な環境を考えてみれば当たり前のことなのですが、あまりに身近すぎて意識して考え見る機会になかなか恵まれないものとなっています。

また、単独言語の性格だけを取り上げてみてもあまり意味のあることとはなりません。

比較対照する言語があって両者の対比によって初めて意味のあるものとなるのではないでしょうか。

その意味では、日本語と英語はあらゆる要素において対極的な性格となっています。

(参照:日本語 vs 英語)

日本語を母語とする者であっても、英語で表現するときには英語の性格が前面に出てきます。

したがって、日本語の持っている感覚で行なった知的活動を英語で表現する場合には言語そのものが持っている性格や感覚を考慮に入れなければならないのです。

単なる単語の置き換えによる直訳では感覚的に異なったものとなってしまう場合が多くなってくるのです。

学校教育における英語の授業で決定的にかけているのがこの言語そのものが持っている性格や感覚について理解することです。

国語教育において、日本語の性格や感覚について理解することをやっていないわけですから、英語習得時にやることによってその対比としての日本語の理解をさらに深めることができると思われます。

英語教育は言語が持っている性格や基本的な感覚について学ぶいい機会だと思います。

この違いは基本的な概念を理解することにおいて大きな開きとなって存在しています。

当たり前だと思っている言葉に対する感覚が大きく違っていることに気がつきにくい状況を生み出しているのです。

戦争や平和、憲法などについての感覚が言語によって全く違うのを理解しておかないと、すべてがズレてくることになるのです。

戦争とwar、平和とpeace、憲法とthe constitution、はそれぞれの言語においてかなり違った感覚でとらえられているのです。

言語が違うということは、感覚が違うということにつながるものです。

同じ言語を使っている者同士であっても、正確さが求められる場合では使用する言葉の定義から確認していくことが必要になります。

感覚の異なる言語でああれば、なおさら重要な行為となっているはずです。

しかし、あまりに一般的になっている言葉についてはこれを行なわずに進めてしまうことが少なくありません。

結果として、微妙なズレを抱えたまま進めていってしまうので、言葉が使われていく度にズレが大きくなっていくことになります。

一般的な言葉であればああるほど、一人ずつの解釈は微妙なズレを含んでいます。

その確認と修正をすることになしに進められる知的活動は、先に進めば進むほど抽象的なものにならざるを得なくなるのです。

微妙なズレのうちは具体的な修正と共有で対処できますが、大きなずれになってくるともはや具体的なことが多すぎて修正では間に合わなくなります。

そうなると、抽象度の高い表現によってズレを包括してまうようになってしまうのです。

したがって、議論が進むほどどんどん抽象化していきますので総論として同意しやすくなっていくのです。

そこにおける具体的なことについての感覚はそれぞれが異なった感覚になっていますので、それぞれのなかで対処するという大人の結論となってしまうのです。

言語の性格を知ることは、同じ言語同士の活動においても役に立つことが多くなります。

陥りやすい傾向があらかじめ分かっているからです。

日本語の性格は英語と比較してこそ実用的なものとなるのではないでしょうか。

毎日のようにテレビ中継されながらも、ますます恥の上塗りをしている国会における三文芝居のやり取りは、日本語の最低の実用例として取り上げるべきものではないでしょうか。

反面教師として見ていることで初めて価値を生み出すものだと思います。

言語の性格を知って、その感覚をうまく使っていきたいですね。

2015年7月30日木曜日

主観客観と言語感覚

親しい関係にある人からの意見や批判は忠告やサジェスチョンとして素直に受け入れることができるのに、知らない人からの意見や批判は敵意を持って全面人格否定のように受け止めてしまいがちです。

相手に対して抱いている感覚があったとしても、具体的に表現されなければそれは分かりません。

また、自分が相手に対して抱いている自分との関係に置けるポジションと、相手が自分に対して抱いている両者の関係としてのポジションが上手く対比しているとも限りません。

それはお互いの発せられた表現を持って確認することしかできません。

とくに相手との関係が見えていないときはある程度の推測をしますが、結果的にはそれ以上に丁寧な失礼にならない表現を心掛けるようになっています。

英語においては、一人称の代名詞はどんな相手に対してでも「アイ(I)」しかありませんが、日本語においては相手との関係において様々な代名詞が使用されます。

「わたくし」「わたし」「ぼく」「おれ」「おいら」「自分」「ウチ」、古くは「朕」「拙者」「拙僧」「手前」など、まだまだたくさんあります。

これば二人称においても同じことが言えます。

英語においては「ユウ(you)」しかありませんが、日本語においては数多くの二人称を表わす表現が存在しています。

それは、省略することも含めて現代でも使い分けをされています。

日本語におけるこれらの使い分けは、客観的に見た両者の関係からなされているものではありません。

あくまでもそれぞれの感じているお互いの関係から発せられるものになります。

状況によっても変化する両者の関係は、瞬時に変化することもあります。

それによって、表現に使われる言葉まで変わってくるのです。

日本語の敬語の多さと使用場面の設定のむずかしさは、お互いの関係や状況によって常に変化することにあります。

それはお互いの感覚によって行われていることであり、文法的に使用法を設定できるものではないのです。

「ふさわしい」という日本語が最適な解ではないでしょうか。

「ふさわしくない」もの以外はどんな使い方をしてもかまわないことになります。

そして、「ふさわしい」「ふさわしくない」を感じるのも当事者の感覚によるものであり客観的な基準は設定できないと思われます。

とにかく、日本語の感覚では"客観的"という言葉が当てはまるような状況はほとんどないと思った方がいいのではないでしょうか。

客観は主観に対応する言葉です。

自己の感覚や意見に基づくものが主観であり、自己の感覚や意見を排除したものが客観と言われます。

ところが、日本語が持っている基本的な感覚は、固定的な絶対的な自己の感覚や意見が存在しないのです。

移りゆく環境の中での相対的な存在として自己(個)を捉えているのが日本語の感覚です。

絶対的な個を核として周りの環境をとらえている欧米型言語文化の感覚と大きく異なるところです。

環境に合わせて共生するために変化するのが個である日本語の感覚では、環境と対比するための絶対的な個は存在しないのです。

究極の個は、あらゆる環境の変化に対して無意識のうちに適応して共存していくことができるものとなります。

これに対して、欧米型言語の感覚における個は、あらゆる環境に対して影響を及ぼすことができる強力な個が究極の姿になります。

ともに、究極の個を目指して努力をするのですが、日本語の感覚ではどんな環境の変化にも対応して共生できるための内なる力をつけることに努力します。

欧米型言語の感覚では、より大きな広い環境に対して影響を与えらえるように外に対しての個の力をつけることに努力することなります。

言い方を変えれば、日本語の感覚は主観と客観を果てしなく融合させようとする努力であり、欧米型言語の感覚は主観と客観をとことん明確に区別させようとする努力になります。

それぞれの言語で作為なく自然な文章作ってみるとよく分かるのではないでしょうか。

英語においては、事実なのか意見なのか推測なのかが文章の初めの数語で明確にわかるようになっています。

日本語では、すべて読み終えたあとであっても事実なのか意見なのか推測なのか分からない文章がたくさんできてしまいます。

特に話し言葉においてはよりわかり易い現象が起こります。

相手を目の前にして話している場合には、同じ内容でありながらも相手の反応を見ながら事実になったり意見になったり変化してしまうのです。

結論が最後に来る日本語の一つの特徴ともいえます。

政治家の演説などではとてもよく見ることができます。

勇ましい単語や表現が美辞麗句と共にならんでいるのに、結論は自分の意見ではなかったりどこかから借りてきたものだったりするのです。

その場合にも多いことは、主語がないことが多いために「・・・と解釈しています。」と結んだところで、自分が解釈しているのだか誰かの意見なのだかは分からないのです。

また、せっかく自分の言葉で話をしているのに、少し表現を間違えただけで本旨とは関係のないことで取り上げて批判するマスコミの程度の低さも、国民のレベルの反映されたものなのでしょうか。

日本語の感覚には変化に適応しようとする個がいますので、ゆるぎない個や絶対的な個は存在しません。

それが分かっているだけに、反対に確固たる個に対しての憧憬もあるのではないでしょうか。

日本語の基本は状況対応型の傾向を持っています。

長い歴史文化の中で生み出され継承されてきた言語は、その言語を使用する民族にとってはまさしく継承されてきた歴史文化の発現です。

その言語を使用しているだけで、基本的に持っている感覚があるのです。

英語は世界の共通語となっています。

英語に触れずに生きていくことは、もはや不可能な時代となっています。

英語は日本語とは対極をなす目標志向型の言語です。

日本語の感覚を持って英語の感覚を理解することは難しいことです。

英語を使えるように覚えたり習得するための言語が日本語だからです。

英語の持っている感覚を理解することができても、日本語を母語として持っている私たちがその感覚になることは出来ません。

基本的に相いれないものが多い言語同士なのです。

違っていることを理解し、日本語としての感覚に基づいて英語で表現すればいいことです。

日本語感覚の英語でいいのです。

既に、ノーベル賞を受賞された多くの日本人が受賞スピーチでその手本を示してくれています。

決して流暢でも英語として素晴らしいものでもありませんが、英語を母語とする彼らにとってもわかり易い日本語の特徴がよく出た英語なのです。

自然科学分野でノーベル賞を取った日本人の英語スピーチには大きなヒントがあると思われます。

英語感覚が日本語感覚を理解することよりも、日本語感覚が英語感覚を理解することの方がはるかに簡単なことです。

それは言語の持っている豊かさと基本的な感覚を知ればすぐにわかることだと思います。

現実に行っていることでもありますね。

主観と客観を無理に区別しようとしないのが日本語の感覚です。

無理に区別しようとすると、主観を明確にさせなければならなくなります。

これは日本語では苦手なことなのです。

何事も明確に分類され区別されることが決していいことだとは限らないのです。

置かれた環境においてその変化に適応して共生していこうとする基本的な感覚は、状況対応型として私たちの日常にも根付いていることなのです。

この感覚を持っているのに、無理に目標志向型の環境を作り欧米社会に合わせてきたのが現代日本社会ではないでしょうか。

もうそろそろ日本語の感覚に対して素直に対応していってもいいのではないでしょうか。

世界でもぶっちぎりのストレス社会となっている日本の現状は、こんなところにも一因があるのかもしれないですね。

相手に対して抱いている感覚があったとしても、具体的に表現されなければそれは分かりません。

また、自分が相手に対して抱いている自分との関係に置けるポジションと、相手が自分に対して抱いている両者の関係としてのポジションが上手く対比しているとも限りません。

それはお互いの発せられた表現を持って確認することしかできません。

とくに相手との関係が見えていないときはある程度の推測をしますが、結果的にはそれ以上に丁寧な失礼にならない表現を心掛けるようになっています。

英語においては、一人称の代名詞はどんな相手に対してでも「アイ(I)」しかありませんが、日本語においては相手との関係において様々な代名詞が使用されます。

「わたくし」「わたし」「ぼく」「おれ」「おいら」「自分」「ウチ」、古くは「朕」「拙者」「拙僧」「手前」など、まだまだたくさんあります。

これば二人称においても同じことが言えます。

英語においては「ユウ(you)」しかありませんが、日本語においては数多くの二人称を表わす表現が存在しています。

それは、省略することも含めて現代でも使い分けをされています。

日本語におけるこれらの使い分けは、客観的に見た両者の関係からなされているものではありません。

あくまでもそれぞれの感じているお互いの関係から発せられるものになります。

状況によっても変化する両者の関係は、瞬時に変化することもあります。

それによって、表現に使われる言葉まで変わってくるのです。

日本語の敬語の多さと使用場面の設定のむずかしさは、お互いの関係や状況によって常に変化することにあります。

それはお互いの感覚によって行われていることであり、文法的に使用法を設定できるものではないのです。

「ふさわしい」という日本語が最適な解ではないでしょうか。

「ふさわしくない」もの以外はどんな使い方をしてもかまわないことになります。

そして、「ふさわしい」「ふさわしくない」を感じるのも当事者の感覚によるものであり客観的な基準は設定できないと思われます。

とにかく、日本語の感覚では"客観的"という言葉が当てはまるような状況はほとんどないと思った方がいいのではないでしょうか。

客観は主観に対応する言葉です。

自己の感覚や意見に基づくものが主観であり、自己の感覚や意見を排除したものが客観と言われます。

ところが、日本語が持っている基本的な感覚は、固定的な絶対的な自己の感覚や意見が存在しないのです。

移りゆく環境の中での相対的な存在として自己(個)を捉えているのが日本語の感覚です。

絶対的な個を核として周りの環境をとらえている欧米型言語文化の感覚と大きく異なるところです。

環境に合わせて共生するために変化するのが個である日本語の感覚では、環境と対比するための絶対的な個は存在しないのです。

究極の個は、あらゆる環境の変化に対して無意識のうちに適応して共存していくことができるものとなります。

これに対して、欧米型言語の感覚における個は、あらゆる環境に対して影響を及ぼすことができる強力な個が究極の姿になります。

ともに、究極の個を目指して努力をするのですが、日本語の感覚ではどんな環境の変化にも対応して共生できるための内なる力をつけることに努力します。

欧米型言語の感覚では、より大きな広い環境に対して影響を与えらえるように外に対しての個の力をつけることに努力することなります。

言い方を変えれば、日本語の感覚は主観と客観を果てしなく融合させようとする努力であり、欧米型言語の感覚は主観と客観をとことん明確に区別させようとする努力になります。

それぞれの言語で作為なく自然な文章作ってみるとよく分かるのではないでしょうか。

英語においては、事実なのか意見なのか推測なのかが文章の初めの数語で明確にわかるようになっています。

日本語では、すべて読み終えたあとであっても事実なのか意見なのか推測なのか分からない文章がたくさんできてしまいます。

特に話し言葉においてはよりわかり易い現象が起こります。

相手を目の前にして話している場合には、同じ内容でありながらも相手の反応を見ながら事実になったり意見になったり変化してしまうのです。

結論が最後に来る日本語の一つの特徴ともいえます。

政治家の演説などではとてもよく見ることができます。

勇ましい単語や表現が美辞麗句と共にならんでいるのに、結論は自分の意見ではなかったりどこかから借りてきたものだったりするのです。

その場合にも多いことは、主語がないことが多いために「・・・と解釈しています。」と結んだところで、自分が解釈しているのだか誰かの意見なのだかは分からないのです。

また、せっかく自分の言葉で話をしているのに、少し表現を間違えただけで本旨とは関係のないことで取り上げて批判するマスコミの程度の低さも、国民のレベルの反映されたものなのでしょうか。

日本語の感覚には変化に適応しようとする個がいますので、ゆるぎない個や絶対的な個は存在しません。

それが分かっているだけに、反対に確固たる個に対しての憧憬もあるのではないでしょうか。

日本語の基本は状況対応型の傾向を持っています。

長い歴史文化の中で生み出され継承されてきた言語は、その言語を使用する民族にとってはまさしく継承されてきた歴史文化の発現です。

その言語を使用しているだけで、基本的に持っている感覚があるのです。

英語は世界の共通語となっています。

英語に触れずに生きていくことは、もはや不可能な時代となっています。

英語は日本語とは対極をなす目標志向型の言語です。

日本語の感覚を持って英語の感覚を理解することは難しいことです。

英語を使えるように覚えたり習得するための言語が日本語だからです。

英語の持っている感覚を理解することができても、日本語を母語として持っている私たちがその感覚になることは出来ません。

基本的に相いれないものが多い言語同士なのです。

違っていることを理解し、日本語としての感覚に基づいて英語で表現すればいいことです。

日本語感覚の英語でいいのです。

既に、ノーベル賞を受賞された多くの日本人が受賞スピーチでその手本を示してくれています。

決して流暢でも英語として素晴らしいものでもありませんが、英語を母語とする彼らにとってもわかり易い日本語の特徴がよく出た英語なのです。

自然科学分野でノーベル賞を取った日本人の英語スピーチには大きなヒントがあると思われます。

英語感覚が日本語感覚を理解することよりも、日本語感覚が英語感覚を理解することの方がはるかに簡単なことです。

それは言語の持っている豊かさと基本的な感覚を知ればすぐにわかることだと思います。

現実に行っていることでもありますね。

主観と客観を無理に区別しようとしないのが日本語の感覚です。

無理に区別しようとすると、主観を明確にさせなければならなくなります。

これは日本語では苦手なことなのです。

何事も明確に分類され区別されることが決していいことだとは限らないのです。

置かれた環境においてその変化に適応して共生していこうとする基本的な感覚は、状況対応型として私たちの日常にも根付いていることなのです。

この感覚を持っているのに、無理に目標志向型の環境を作り欧米社会に合わせてきたのが現代日本社会ではないでしょうか。

もうそろそろ日本語の感覚に対して素直に対応していってもいいのではないでしょうか。

世界でもぶっちぎりのストレス社会となっている日本の現状は、こんなところにも一因があるのかもしれないですね。

2015年7月23日木曜日

状況対応型を意識してみよう

言語の持っている感覚にも二種類の型があると思われます。

一つは英語を典型とする目標志向型であり、もう一つが日本語を典型とする状況対応型です。

(参照:目標志向と状況対応)

それぞれの内容については、過去にも何度か触れていますので参照してください。

植民地や侵略を受けたりといった特殊な事情でもない限りは、その民族が持っている言語の型の傾向で社会が作られていきます。

ところが特殊な状況下では、強制的に社会の構造が植え付けられていきますので、もともと持っていた言語の型と異なった傾向の社会が作られていくことがあります。

もともと持っていた言語の型と植え付けられた社会の型が同じような傾向を持っている場合は素直に根付いていくことが考えられますが、言語と社会の型が異なる場合には根本的な矛盾や違和感を持った社会となってしまいます。

しかも、その民族に懸隔として刷り込まれているのは母語として持っている言語の型になりますので、社会生活における様々な場面で矛盾が生じることになります。

それでも、社会に合わせていくことでストレスを感じる人の多い社会となっていきます。

(参照:気質と言語と社会)

日本語が本来的に持っている基本的な感覚は、状況対応型ということができます。

これば日本語が持っている文の構造からも見えてきます。

主語が省略されることが多い日本語は、英語に比べると主体者が曖昧になる傾向があります。

はっきりとした主体者がなくとも文章が成り立ってしまいます。

その替わりに状況を説明するための言葉は驚くほどたくさん持っており、沢山の修飾語を一つの文の中に盛り込むことができます。

英語のように「誰がどうした」が基本構造になっていないために、人(個)を重視した構図とはなっていないのです。

どうしても、自分の主張や人の意見といった感覚が薄くなってしまう構図になっているのです。

さらには、「どうした」に当たる述語(動詞)が文の一番最後にくる構図になっています。

人(個)を重視する英語は主語がいちばん前にきて、次に述語がくるようになっています。

この構図によって、英語は誰がどうしたが自然と重視されるようになっているです。

その結果、パラグラフ(段落)としても長い文章にしても、結論が前にくる構図になっていくことになっているのです。

日本語は最後に述語がきますので文が完全に終わるまで何が重要なのかがよく分かりません。

登場してくる要素(主語や修飾語、目的語など)を最後の述語が登場してくるまで、すべて同等に理解しておく必要があります。

最後の述語が登場して初めて、それらの要素の重要さや順番が分かるようになってくることになります。

日本語の場合はパラグラフ(段落)や長い文章にしても結論が最後に来る傾向がありますので、最後まで読まないと登場してくる要素の関係が分からないことになります。

英語の場合は、パラグラフの先頭の行だけを飛ばし読みしても全体の論旨をつかむことが可能であり、ほとんど取り間違えることはありません。

作文術としてもそのように教育されてきているからです。

パラグラフの先頭行だけを飛ばし読みしても分からないような文章は、悪文として非難されることにもなるからです。

英語は言語によって論理と意見を伝えるためのものとなっています。

言語で表現して伝えることができないものは、検討の対象とすることができないと言ってもいいでしょう。

自分の意見を述べそれを立証するための論理で説得するための言語と言ってもいいかと思います。

日本語にももちろん同じような役割はありますが、英語のようにそのために徹した言語とはなっていません。

むしろ、日本語という言語を使って言葉や表現を楽しむための機能の方が強い言語となっています。

したがって、個人の意見を表明し説得することよりも、様々表現方法を駆使して直接的な言い方を避けながら状況や心情を描写していくことが得意な言語なっています。

目標を設定して、そこに至る方法を選択し具体的な手段を講じていくのはどちらの言語の方が適しているでしょうか。

経済性や効率性を追求していくにはどちらの言語の方が向いているでしょうか。

協調性や自然との共生のためにはどちらの言語が向いているでしょうか。

現代の文化と技術の基盤を作ってきたのは欧米型の目標志向型の言語です。

それらの言語の感覚で作られた社会が理想とされすべての民族がそこを目指してきました。

日本は、状況対応型の言語を持ちながらも明治維新や太平洋戦争後の占領軍の指導の下に目標志向型の社会を作ってきました。

(参照:日本語にとっての明治維新)

それは、国の運営や企業経営、教育やあらゆる制度において社会全般で共通した価値観として植えつけられてきました。

目標を明確に設定し、そこに至る最善の方法を選択し期限を設定して成し遂げることが唯一の方法論として植えつけられてきました。

成功と失敗、勝者と敗者、売り手と買い手は明確にどちらかに区分されて評価される社会となっていたのです。

状況対応型の日本語の感覚は、明確な分類はありません。