「ん」を除き「ゐ」と「ゑ」を加えた47文字による、いわゆるかな文字を覚える手本ですね。

いろはにほへとちりぬるを

わかよたれそつねならむ

うゐのおくやまけふこえて

あさきゆめみしゑひもせす

これを七五調四句で「いろは歌」として意味をつけて覚えやすくしたものが以下です。

色は匂へど散りぬるを

わが世誰ぞ常ならむ

有為の奥山今日越えて

浅き夢見し酔ひもせす

こちらで覚えている人の方が多いのではないでしょうか。

「やまとことば」についてこだわっていくと、「あいうえお」ではなくて「いろは」に行ってしまうのは自然の流れでしょうね。

そう思っていたら、この「いろは」にとんでもないものが隠されていることがわかりました。

しかも、結構有名な話なんですね。

皆さん知ってました?

日本最古の「いろは歌」の記録が、東京の大東急記念文庫にある「金光明最勝王経音義」(こんこうみょうさいしょうおうきょうおんぎ)と言う仏教の教義を解説した本の巻頭に書かれているのだそうです。

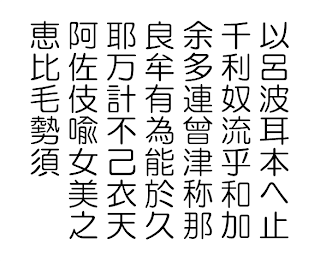

それは、つぎのように万葉仮名で、きちんと七行で書かれてあるそうです。

「いろは歌」は、七五調四句で構成されている歌ですから普通には四行で書かれています。

四行に書けば、字数もそろうし、一行一行区切って読めて、意味もわかりやすくなります。

にもかかわらず、古い記録はわざわざ七行で書かれているのです。

したがって、原文も七行に書かれてあったと見て間違いはないと思われます。。

これをひらがなに置き換えれば以下のようになります。

昔の表現では濁点はすべて省かれていますので、意味ができるように濁点をつけてから漢字にしてみると以下のようにすることができます。

「とかなくてしす」 → 「とがなくてしす」 → 「咎無くて死す」

つまり、罪もないのに殺されるという内容が出てきます。

もともと七行であったものを四行にして広めたことによって、七行ではあからさまになってしまうことを隠す意図があったのではないかと言われています。

江戸時代にはお上のしたことに文句を言えば罪になるが、浄瑠璃や歌舞伎では遠まわしにお上の裁きを批判する物が演じられてきました。

代表作は、「仮名手本忠臣蔵」です。

内容は説明の必要はないと思います。

赤穂の四十七士が主君の敵を打つために、禁じられた仇討ちを行った結果、全員死罪となった話ですね。

私は初めてこの演目を聞いた時から「仮名手本」が気になっていました。

なんで歌舞伎の演目がかなを練習する手本になるのか、意味が分からなかったのです。

一説によれば四十七士を文字数に置き換えて「いろは」に当てたとするものもあります。

「仮名手本」=「いろは」です。

話の内容がまさしく「咎無くて死す」そのものです。

どうしても意図が感じられます。

また、同じく浄瑠璃、歌舞伎の演目に「菅原伝授手習鑑」というのがあります。

学才の菅原道真が政争に巻き込まれ、罪なき罪をかぶせられ流刑にされやがてその地で命を落とすのですが、霊として罪に落とした一族に祟るというものです。

この「手習鑑」=「いろは」の手本ということです。

ここには四十七の数字も表れてきません。

このタイトルを置き換えれば「菅原の咎無くて死んだことを伝え授ける」ということになります。

どうも単なるこじつけだけではなさそうです。

「いろは」に隠された「咎無くて死す」は調べてみるといろいろなところで見ることができます。

日本語って面白いですね。